En touareg dans le texte

Grâce au mécénat de la Fondation La Marck, la BnF a acquis en juin dernier un manuscrit autographe de Charles de Foucauld (1858-1916) contenant la mise au net des notes qui donnèrent naissance, en 1918, au premier dictionnaire touareg-français.

L’intérêt pour le Maghreb de Charles de Foucauld, qui mena d’abord une vie de militaire dissolue, se forge lors d’une campagne dans le Sud oranais. Ses affectations successives dans la région le poussent à entreprendre une exploration. Démissionnant de l’armée, il arrête son choix sur le Maroc alors peu connu et prépare son voyage en apprenant l’arabe, l’hébreu et en se documentant sur l’islam. Sur les conseils de son guide le rabbin Mardochée Aby Serour, il adopte le costume juif et se fond dans la communauté. En se dissimulant prudemment, il accumule mesures et observations entre juin 1883 et mai 1884. La publication de Reconnaissance

au Maroc en 1888 est aussitôt saluée par la médaille d’or de la Société de géographie.

L’ermite de Tamanrasset

L’expérience d’une vie frugale et la rencontre avec la spiritualité musulmane le marquent durablement. Après son retour à la foi et son entrée dans les ordres, de nombreuses retraites et un pèlerinage en Terre sainte, il opte pour l’érémitisme et l’imitation de la vie du Christ. Fin 1901, il édifie une khaoua (fraternité) dans le Sud oranais. Il accompagne l’armée en tournée dans le Sahara central en 1904 et s’y renseigne sur la langue et la culture touarègues. Son amitié avec le chef touareg Moussa Ag Amastan l’incite à s’installer à Tamanrasset en 1905. Il entreprend alors un dictionnaire et multiplie les occasions d’étudier le touareg. Il fait appel à l’orientaliste Adolphe de Motylinski et, à la suite du décès de ce dernier en 1907, poursuit avec René Basset, alors directeur de l’École des lettres d’Alger. Celui-ci édite les premiers résultats en 1908, sous le titre Grammaire, dialogues et dictionnaire touaregs et, par souci de discrétion, au seul nom de Motylinski.

Un travail de copie minutieux

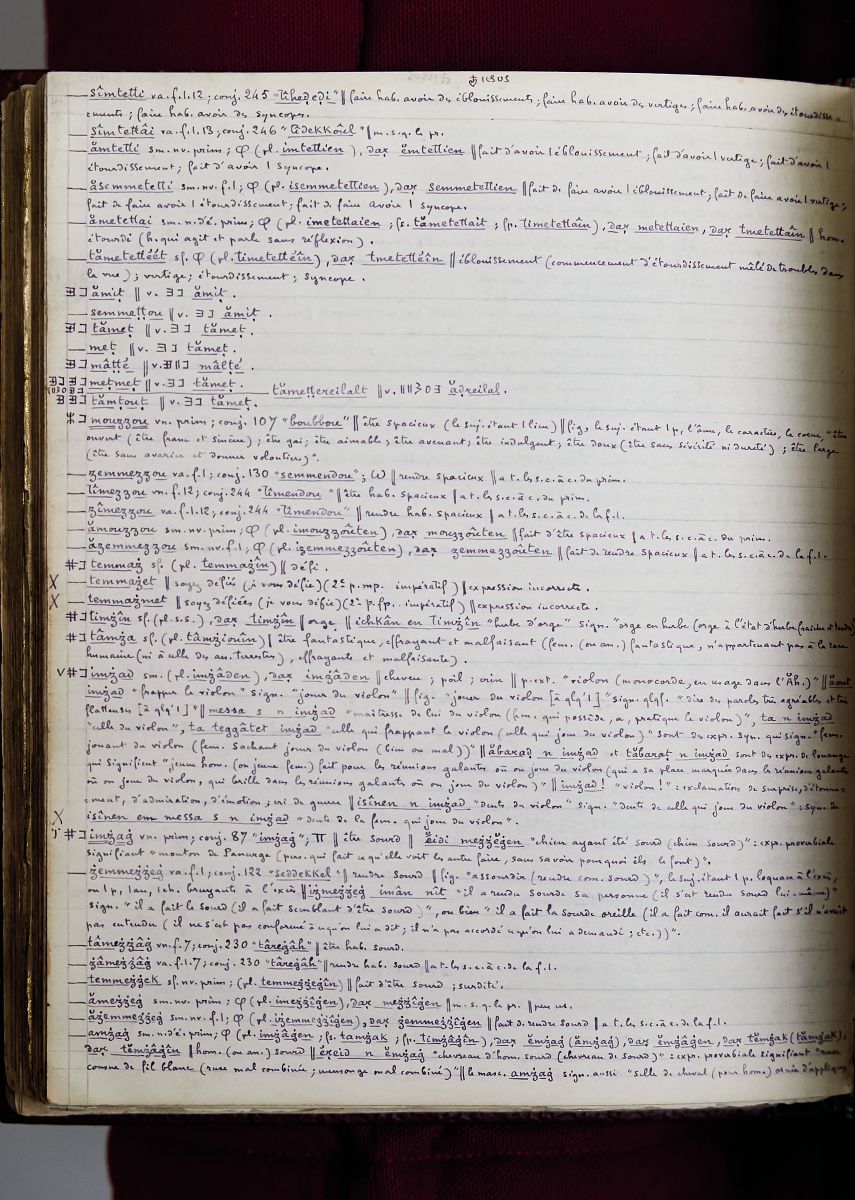

Le manuscrit aujourd’hui conservé au département des Manuscrits sous la cote NAF 29122 est la version retrouvée à Tamanrasset, après le meurtre du père Charles de Foucauld le 1er décembre 1916. Ces 254 feuillets couverts d’une écriture dense et serrée à l’encre violette correspondent à l’une des deux copies autographes exécutées à partir du brouillon original, comme l’indique sa lettre du 7 janvier 1913 à René Basset : « Le travail de copie est très considérable, d’autant plus qu’avec les risques de la poste il m’en faut faire deux, une pour vous, une pour moi en cas d’accident. »

Apprenant sa mort, le général Laperrine, un ami proche, commande une expédition. La bibliothèque et les papiers sont alors récupérés. Les cahiers d’écolier ornés du dessin du Sacré-Cœur et du nom de « Iesus » chers à Foucauld sont remis au commandant Tassoni. Ils étaient, depuis, restés dans sa descendance.

Parmi les intimes avec qui Foucauld entretint une correspondance nourrie et suivie, il convient aussi de citer le professeur de médecine Gabriel Tourdes, dont la famille est apparentée aux Champy. L’entrée de ce manuscrit dans les collections nationales grâce au mécénat de la Fondation La Marck – créée par Philippe Champy – commémore ainsi également le souvenir de l’amitié née entre les deux étudiants à Nancy, en 1873.

Vanessa Desclaux

Article paru dans Chroniques n° 101, septembre-décembre 2024