Léonard de Vinci et ses chefs-d’œuvre en gravure

Château royal d'Amboise

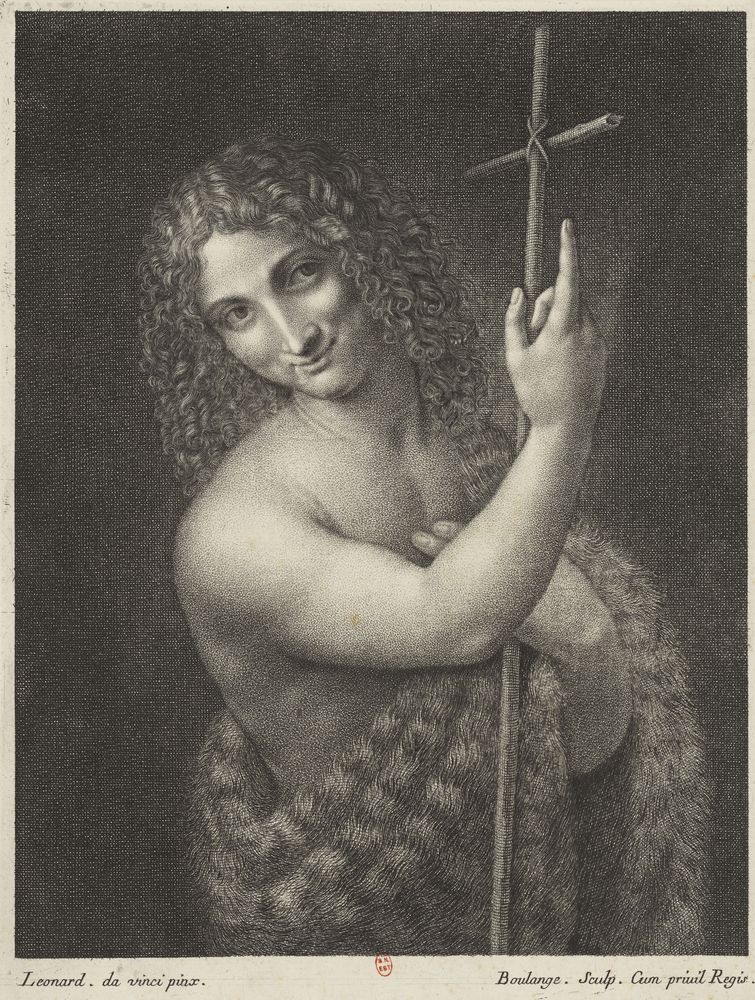

Dans le cadre du programme « Dans les collections de la BnF », la Bibliothèque nationale de France s’associe au château royal d’Amboise pour présenter une sélection d’estampes gravées aux XVIe et XVIIe siècles d’après les compositions de Léonard de Vinci.

En 2019, la BnF s’associait à la fondation Saint-Louis pour commémorer les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci avec une exposition qui mit en lumière la fortune iconographique de ce moment où, le 2 mai 1519, le maître émit son dernier souffle dans les bras du roi de France François Ier, selon une légende qui s’imposa dès le XVIe siècle. Cinq ans plus tard, la Bibliothèque renouvèle son partenariat avec le château d’Amboise et poursuit l’étude de la réception de l’œuvre de l’artiste à l’occasion de l’exposition Léonard de Vinci et ses chefs-d’œuvre en gravure dans les collections de la BnF.

Léonard de Vinci et l’art de la gravure

Lorsque Léonard naît en 1452, les premières gravures sur cuivre italiennes viennent à peine d’être imprimées, pour la plupart à Florence, à quelques kilomètres seulement de son bourg natal, Vinci. Dans le troisième tiers du XVe siècle, plusieurs grands maîtres, comme Antonio del Pollaiolo et Andrea Mantegna, s’approprient pleinement cette technique nouvelle et produisent des gravures originales, qui ne sont pas des reproductions de leurs peintures. Ces gravures, qui circulent aisément à travers toute l’Europe, contribuent à la renommée de l’artiste et à la diffusion de son style.

Léonard cultive, quant à lui, une relation paradoxale à l’art de la gravure. Ses écrits montrent qu’il fut tenté de perfectionner la technique. Comme nous l’apprend Paolo Giovio, son ami et biographe, il songea aussi à illustrer de gravures un Traité d’anatomie. Si, autrefois, deux ou trois estampes ont pu lui être attribuées, aujourd’hui, on considère que le maître n’a jamais pratiqué l’art du burin. Léonard ne semble pas non plus avoir voulu contrôler la reproduction gravée de ses œuvres, ni même l’avoir encouragée, à la différence de Raphaël qui, à Rome à partir de 1510 environ, s’associe avec plusieurs graveurs professionnels.

Quelques chefs-d’œuvre de Léonard en gravure

Pour autant nous sont parvenues une poignée de gravures imprimées du vivant de Léonard, qui, pour certaines, sont très proches de ses dessins. Quelques-unes d’entre elles portent son nom, gravé sur la planche, mais il n’est pas aisé de déterminer quel fut précisément le rôle du maître dans leur exécution. C’est aussi de son vivant que sont imprimées les premières gravures d’après la Cène. Aux XVIe et XVIIe siècles, la peinture murale est en effet l’œuvre la plus réputée de Léonard, malgré sa dégradation rapide et son mauvais état de conservation persistant. Peinte entre 1494 et 1498 dans le réfectoire du couvent Santa Maria delle Grazie de Milan, elle est admirée, commentée et abondamment copiée. Sa traduction précoce en gravure, dès la fin du XVe siècle, soit immédiatement après son achèvement, rend bien compte de cet engouement.

Pour les autres tableaux de Léonard, qui étaient pour la plupart peu accessibles au XVIe siècle car détenus par des collectionneurs privés, il faut attendre le XVIIe siècle pour qu’ils retiennent l’attention des graveurs. Ainsi, la Joconde, aujourd’hui l’un des tableaux les plus célèbres du monde, n’est traduite en gravure qu’en 1651, et encore, s’agit-il d’une petite vignette d’illustration très schématique, publiée dans le Traité de la peinture de Léonard.

Cette exposition est le fruit d’une recherche menée par l’université de Liège, en collaboration avec la Bibliothèque nationale de France. Elle repose en grande partie sur les fonds de son département des Estampes et de la photographie, l’un des plus riches au monde pour l’estampe ancienne. Le noyau fondateur en est la collection de Michel de Marolles (1600-1681), qui fut achetée par Colbert en 1667 pour le compte du roi Louis XIV. Cette acquisition de plus de quatre-vingt mille feuilles, principalement des estampes, constitue l’acte de naissance du cabinet des estampes de la Bibliothèque royale, qui ne cessa par la suite de s’enrichir. Ainsi, la Bibliothèque nationale de France renferme aujourd’hui quasiment l’intégralité des estampes gravées d’après les œuvres de Léonard de Vinci.

En savoir plus sur le site du château d’Amboise

Dans les collections de la BnF

Chaque année, la BnF présente dans des établissements patrimoniaux une sélection d’œuvres issues de ses collections et fait partager ses richesses à un plus large public. Révélant des œuvres choisies pour leur valeur emblématique, leurs liens avec un événement ou avec des collections locales, le programme « Dans les collections de la BnF » vise à développer des partenariats scientifiques et pédagogiques avec d’autres institutions.

Commissariat

- Marc Métay, secrétaire général de la Fondation Saint-Louis, directeur du château royal d’Amboise

- Laure Fagnart, maître de recherches du F.R.S-FNRS/université de Liège

- Stefania Tullio Cataldo, chercheuse post-doctoral, université de Liège

- Caroline Vrand, conservatrice du patrimoine, responsable des estampes des XVe et XVIe siècles au département des Estampes et de la photographie, BnF

- Gennaro Toscano, conseiller scientifique pour le musée, la recherche et la valorisation, direction des Collections, BnF

Informations pratiques

Horaires

Du 1er juin au 22 septembre 2024

Juin tous les jours de 9 h à 18 h 30

Juillet - août tous les jours de 9 h à 19 h

Septembre tous les jours de 9 h à 18 h

Accès

Château royal d’Amboise

Montée de l’Émir Abd el Kader

37400 Amboise