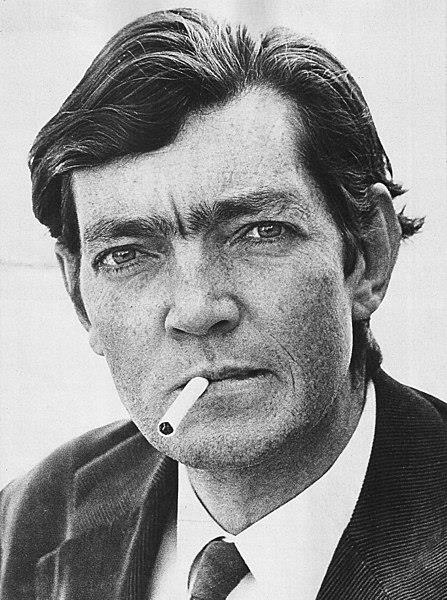

Julio Cortazar (1914-1984)

Entre Europe et Amérique du Sud

traduction et littérature fantastique

Pour Julio Cortázar, qui a toujours écrit en langue espagnole, le fantastique n’est pas le contraire du réel ou du vrai, mais bien plutôt une forme de la réalité. Avec Marelle (1963), l’auteur bouscule les conventions traditionnelles du roman : le lecteur devient acteur de sa propre lecture en choisissant à sa guise l’ordre des chapitres, comme un puzzle.

Engagements

Dans les années 70, il est profondément marqué par la situation politique en Amérique latine, notamment au Chili, en Argentine, en Uruguay où des régimes fascistes se sont installés. Dans le Livre de Manuel (1973), il s’engage et dénonce la répression, la violence, les meurtres.

Voyageant au gré de l’Histoire en Amérique latine, notamment à Cuba ou au Nicaragua, il se considère comme latino-américain autant que comme argentin. Mais son point d’ancrage reste la France qu’il n’a jamais quittée : c’est le Président François Mitterrand qui lui accorde la nationalité française en 1981 – en même temps que Milan Kundera – après qu’il a essuyé plusieurs refus. Atteint d’une leucémie, il décède en 1984 et est inhumé au cimetière du Montparnasse. Souvent comparé à José Luis Borges, figure tutélaire des lettres argentines, Julio Cortázar s’en écarte, estimant que son fantastique est moins intellectuel que chez son illustre compatriote mais davantage issu du quotidien, tout en concédant avoir été beaucoup influencé, dans son écriture, par la rigueur borgésienne et l’économie de mots.

Les lecteurs trouveront ci-dessous une bibliographie critique des œuvres de l’écrivain.