Lettre du CCFr nº49 (mars 2025)

Actualités de la Base patrimoine

Une étape majeure est franchie pour la Base patrimoine. Grâce à un solide réseau de partenaires, elle s’impose comme l’une des plus importantes bases bibliographiques françaises avec désormais…

La Base patrimoine contribue ainsi à la valorisation du patrimoine des bibliothèques françaises exceptées celles des établissements relevant de l’enseignement supérieur dont les collections sont signalées dans le Sudoc (Système Universitaire de documentation). Y sont signalés des documents conservés dans des fonds anciens, locaux ou spécialisés sélectionnés pour leur richesse et leur originalité. Certains comptent plusieurs centaines de milliers de notices tandis que d’autres ne possèdent qu’une poignée d’ouvrages. Ceux-ci n’en sont pas moins intéressants pour la recherche et bénéficient ainsi d’une visibilité nationale présentant de nombreux types de documents : livres, partitions, articles, images fixes, périodiques, manuscrits ou cartes.

|

1992-1996

|

3 campagnes de rétroconversion pour différentes bibliothèques publiques. |

|

Juillet 2000

|

Mise en ligne de la Base BMR (Bibliothèques Municipales Rétroconverties). 2 millions de notices issues de 57 établissements. |

|

2007

|

La Base BMR devient « Base patrimoine » |

|

2011

|

Introduction du projet de conversion rétrospective des catalogues de la collection Patrimoine Musical Régional (PMR). |

|

2021

|

8 millions de notices issues de 250 établissements. |

|

Janvier 2025

|

10 millions de notices issues de fonds de plus de 400 établissements. |

- La Base patrimoine : contenu, mise à jour, historique et interrogation

- Présentation en vidéo de la Base patrimoine

- Détail et synthèse des fonds de la Base patrimoine (mars 2025)

- État de la Base patrimoine (mars 2025)

Plusieurs bibliothèques municipales, dont 4 classées, ont récemment contribué à l’enrichissement de la Base ainsi que plusieurs autres aux tailles très variables.

Au Quadrant, Bibliothèque des Annonciades à Boulogne-sur-Mer,

48 000 notices révisées incluant le fonds ancien avec des incunables, le fonds local avec la section boulonnaise et la Réserve.

À découvrir également de nombreux legs et fonds de donateurs du XIXe siècle : ceux de Julien Oudart Duquesne de Clocheville ( -1879), d’Ernest Coquelin (1848-1909), acteur et sociétaire de la Comédie Française, de l’archiviste Ernest Deseille, de l’avocat Edmond Madaré (1831-1915), de Charles-Henri Gros et Adolphe Filliette sur la médecine, de Jules-César Foissey sur l’horlogerie, du médecin voyageur Ernest Hamy (1842-1908) ou de l’artiste Valentine Hugo (1887-1968).

Les Sciences naturelles et particulièrement la Zoologie sont notamment représentées par de belles éditions illustrées (François Levaillant, Georges Cuvier). En témoigne ce document remarquable de François Levaillant, Histoire naturelle des perroquets. Paris : Levrault frères (Levrault, Schoell et Cie), an IX (1801)-an XIII (1805).

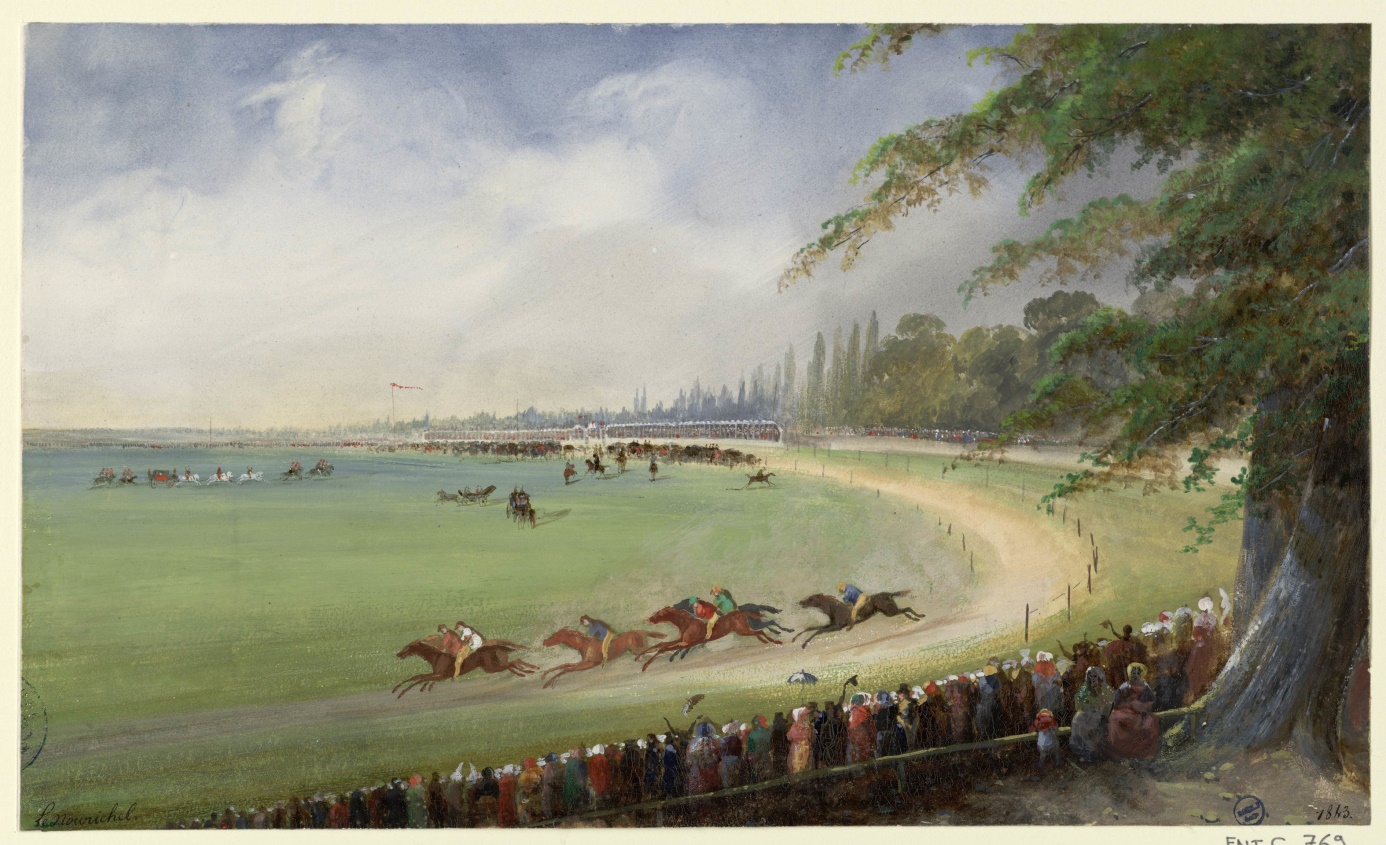

À la Médiathèque La Grand-Plage, à Roubaix,

49 000 notices totalement révisées pour les fonds régional sonore, ancien, roubaisien et le patrimoine musical avec de nombreuses références numérisées sur bnr, la bibliothèque numérique de Roubaix.

À la Bibliothèque Alexis de Tocqueville, Réseau des Bibliothèques Caen la mer,

intégration du fonds local normand d’environ 31 000 notices doté d’une documentation très riche sur Caen et son arrondissement, la Normandie en général et la Basse-Normandie en particulier, les îles anglo-normandes, l’histoire et la civilisation normandes.

À la Médiathèque Verlaine à Metz,

pour un ensemble de plus de 30 000 notices la plupart inédites incluant des collections lorraines patrimoniales enrichies par la dation Marius Mutelet (1902-1983). S’y ajoutent des fonds particuliers de personnages lorrains illustres, comme le dramaturge Bernard-Marie Koltés (1948-1989), le poète Gustave Kahn (1876-1961), l’auteur dramatique François de Curel (1892-1914), l’homme de lettres Maurice Barrès (1888-1923), l’éditeur Robert Morel (1922-1990) ou l’homme d’état Robert Schuman (1886-1963) considéré comme l’un des pères fondateurs de la construction européenne.

D’autres apports messins exceptionnels :

- Le fonds Paul Verlaine (1844-1896) avec des éditions originales diverses de l’œuvre du poète, des ouvrages publiés par ses amis lui rendant hommage ainsi que de nombreuses éditions bibliophiliques de ses œuvres illustrées par des artistes de renom.

- Un fonds Science-Fiction alimenté par un dépôt légal attitré jusqu’en 2000.

- Un fonds Gastronomie composé de livres rares et précieux consacrés à la cuisine avec une documentation importante constitué par Yvonne Mutelet

Autres contributions de médiathèques publiques :

- L’ensemble des collections patrimoniales de la Médiathèque Gérard-Billy à Lagny-sur-Marne.

- Les fonds anciens des médiathèques de Villefranche-de-Rouergue et de Fontenay-le-Comte.

- Le fonds napoléonien du docteur Paul Seigneur pour celle de Saumur et le fonds André Verdet avec des livres d’artistes pour celle de Carros.

Et de bibliothèques spécialisées dont plusieurs nouvelles partenaires du CCFr :

Partenaires émanant du domaine religieux

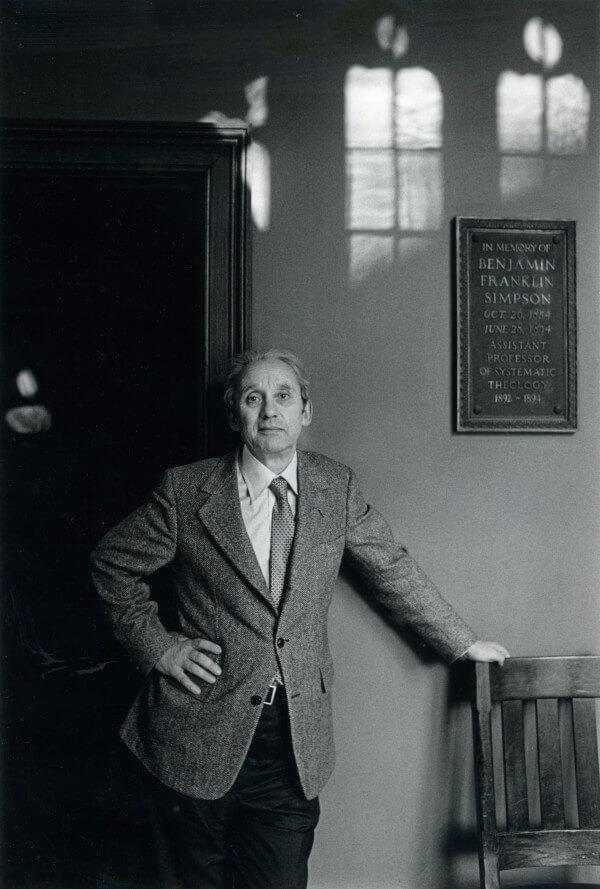

À l’Institut Protestant de Théologie-Faculté de Paris (IPT) est intégrée la bibliothèque Raoul-Allier avec une révision du fonds CollEX du philosophe Paul Ricoeur (1913-2005) pour un total de 75 000 notices.

À la Bibliothèque du Protestantisme Français (BPF) de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français (SHPF)

Toutes les données bibliographiques sont aussi révisées incluant celles du fonds de l’Oratoire et du fonds du député Alfred André (1827-1896), à Paris.

A la bibliothèque diocésaine de Nancy sont versées les notices du fonds Esotérisme ainsi que d’incunables et celles du fonds patrimonial de la collégiale de Saint-Bonnet.

Et partenaires du domaine muséal et archivistique :

- Au Musée-Bibliothèque de Saint-Calais avec le fonds patrimonial,

- Au Musée Ingres–Bourdelle de Montauban avec la bibliothèque du peintre et musicien Ingres (1780-1867),

- À la Villa Garnier de Provins avec le fonds local,

- Au Centre d’Arts Plastiques et Visuels de Lille avec le fonds général.

EN SAVOIR PLUS :

- Littératuresque (Interbibly) : les fonds littéraires de la médiathèque Verlaine.

- Paul Ricoeur, biographie.

- Réseau Valdo (Réseau européen des bibliothèques protestantes et associées) dont sont membres l’IPT et la BPF.

À CONSULTER :

Les Carnets de Medamothi présentent l’actualité du patrimoine écrit messin :

DAN (Documentation et Archives Numérisées), la bibliothèque numérique de l’IPT et dans Gallica : La collection Alfred André de l’IPT.

Manuscrits et archives (CGM)

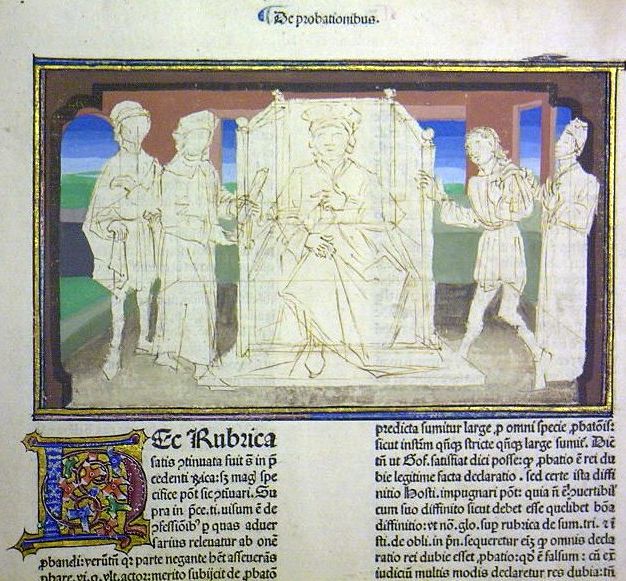

Focus sur plusieurs inventaires publiés dans le Catalogue général des manuscrits (CGM).

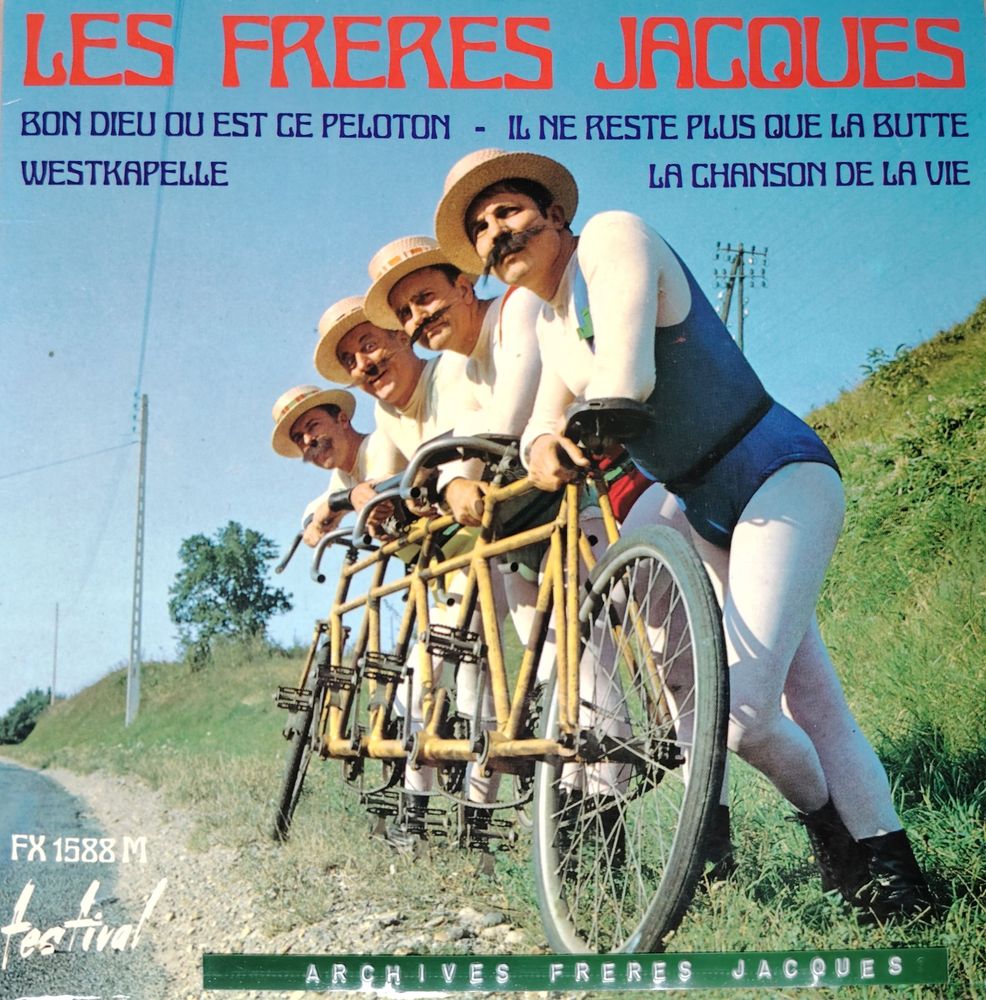

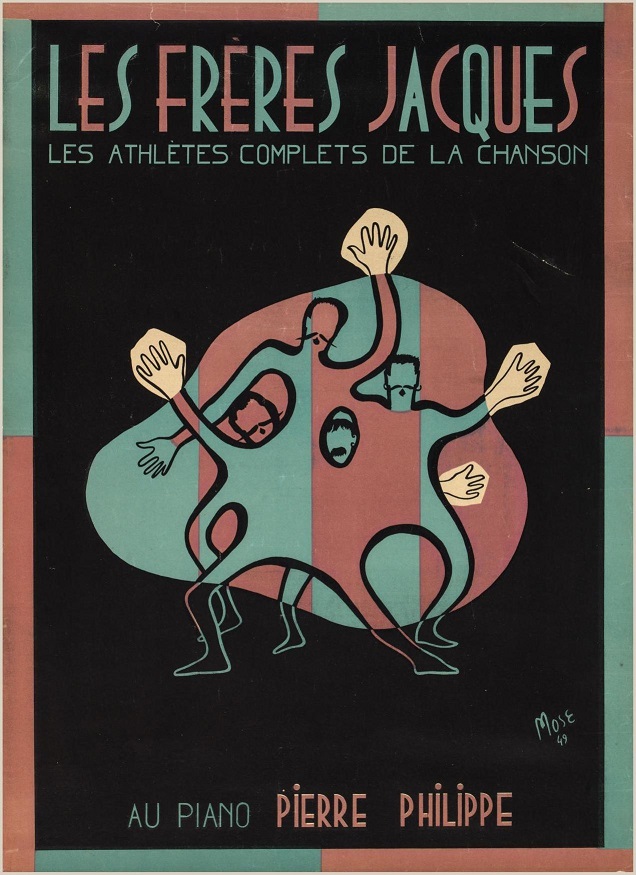

Les archives du célèbre quatuor vocal ont été rassemblées et classées par un de ses membres, Paul Tourenne (1923-2016). Il s’agit de partitions musicales, de photographies, dessins, affiches, coupures de presse, correspondances, documents administratifs, enregistrements sonores ainsi que les éléments de costumes dont tous les chapeaux et accessoires.

À ÉCOUTER – Un extrait des enregistrements de BnF sonore : « Des souris et des chats ». Récital des Frères Jacques, Comédie des Champs-Elysées, 1959.

À CONSULTER – « André, Georges, François, Paul, alias Les Frères Jacques », Claire Jacob. L’échauguette. Carnet de la Bibliothèque historique de la ville de Paris

Les multiples voyages de cet écrivain, poète, traducteur, bibliothécaire et explorateur l’ont mené dans de nombreux pays d’Europe, en Russie, au Moyen-Orient ou encore en Amérique. Il a rapporté de chaque expédition des écrits sur la littérature, l’histoire et la géographie des régions qu’il a parcourues et a largement contribué à faire connaître en France la littérature scandinave et germanique.

Premier archiviste du département et président en 1920 de la commission historique et archéologique de la Mayenne.

Le CCFr a rencontré…

Intégré à l’équipe depuis 2021, j’interviens à titre d’expert sur les opérations de signalement de patrimoine écrit concernant la Base patrimoine (CCFr). Dans le domaine de la conservation, je suis également conduit à donner mon avis sur des sujets variés (conditionnement, état physique des collections, évaluation de temps de travail ou autres thématiques) en sollicitant si nécessaire le département de la Conservation de la BnF.

Dès l’origine des projets, lors de la phase de rétroconversion, avec du catalogage rétrospectif, j’accompagne nos partenaires humainement et techniquement auprès de leurs prestataires. Je les assiste dans leurs réflexions, rédaction de cahiers des charges et autres démarches, en amont et aval, par des contacts répétés, rendez-vous téléphoniques, en visio et visites sur place. À l’étape cruciale du Contrôle Qualité, j’essaie de les conseiller activement lorsqu’il faut valider ou non les livraisons de notices.

Bien entendu, mon travail s’accorde avec le contexte et les recommandations ministérielles m’adaptant sur le terrain, avec les différentes instances en jeu. Exceptées certaines régions qui en sont dénuées et les établissements classés, ce sont les structures régionales pour le Livre et la Lecture avec leurs chargés de mission, qui effectueront directement les suivis. Ces derniers impulsent les travaux avec parfois des catalogueurs itinérants favorisant les mutualisations possibles dans le cadre de plans régionaux de signalement. Les Appels à projets Patrimoine écrit (APPE) lancés par le Ministère m’obligent à être réactif auprès de nos partenaires afin qu’ils puissent les mener à temps. Le CCFr observe de près les priorités en cours : le signalement des imprimés d’avant 1830 pour les bibliothèques municipales, 1914 pour celles classées ceci avant fin 2025

En tant que coordinateur, je n’exige pas de notices parfaites et finalisées, celles-ci n’existent que rarement. Ce qui primera, à minima, c’est la présence de la mention d’édition, lieu d’impression, date, titre, auteur, reliure. Au mieux : une description physique avec format, illustration, et particularité d’exemplaire, caractéristiques de reliure et mention de provenance comme l’ex-libris. Et avant toute chose, on engagera cette réflexion : si le livre tombe en miettes allons-nous le signaler et le communiquer ?

En tout premier lieu, lors des phases préparatoires après entretiens et diagnostics divers, je demande l’envoi d’un fichier test pour établir plusieurs vérifications de faisabilité. Pour la suite, si le SIGB de l’établissement le permet, l’idéal est que je récupère un fichier par fonds existant. Ce découpage, plutôt qu’un export global, facilite les opérations. À ce stade, la création ou mise à jour de notices descriptives des fonds, voire sous fonds, est une nécessité en collaboration avec la coordinatrice du Répertoire. Elles proposeront à terme des passerelles directes vers la liste des références chargées. Nombre de chantiers concernent des mises à jour de notices à envisager au bout de deux ans suivant le nombre d’améliorations, corrections, acquisitions, recotations ou suppressions de notices effectuées sur la collection d’origine. Il m’arrive d’en être le demandeur d’ailleurs notamment pour les établissements classés où elles s’avèrent indispensables.

MarcEdit est un logiciel puissant et flexible que j’utilise au quotidien pour travailler en format UNIMARC. Il nous a rendu complètement autonomes pour toute la phase de préparation des versements qui prend, selon l’importance du fichier reçu, quelques heures à plusieurs jours. J’y vérifie globalement chaque champ, les zones manquantes à reconstituer, les incohérences de codes fonction ou langue et autres anomalies qui pourraient entraver les opérations. Ensuite, c’est du côté de notre DSI (Département des systèmes d’information) que cela se passe avec une préparation sur Flora (notre propre SIGB) et un premier chargement dit en pré-production ou nous serons avertis d’éventuels problèmes de format. Classiquement, ils seront dus à des caractères spéciaux ou non reconnus suite à plusieurs migrations ou dérivations de notices. Après essais et validation, on « bascule » ensuite en production, ceci pour 5 à 6 versements par an.

Pour ce qui est du type de document présent dans la Base, l’imprimé sera majoritaire. Mais l’utilisateur découvrira aussi la présence de 193 000 partitions musicales, leur description s’adaptant au format UNIMARC. On ne s’étonnera pas également de trouver des photographies, estampes, vidéos et documents sonores, voire quelques manuscrits. Certains catalogueurs, en effet, ont fait avec les outils qu’ils avaient historiquement à leur disposition sans possibilité de travailler en EAD, format plus adéquat pour ces pièces. D’où l’importance des vérifications permanentes pour éviter les doublons avec le CGM et faire des transferts si nécessaire d’une base à l’autre. Mais je pars du principe qu’il vaut mieux signaler au mauvais endroit que pas du tout ! L’absence des périodiques s’explique par leur référencement généralisé sur Sudoc-PS, sauf pour certains, affiliés aux fonds locaux et anciens. En revanche, leurs notices de dépouillement ressortent si elles sont «autoportantes» c’est-à-dire dotées de numéro, titre du fascicule, intitulé du titre de presse et cote pour retrouver le document contenant l’article, comme celles de la Bibliothèque du Saulchoir à Paris.

Pour finir, la Base progresse en permanence dans ses offres aux utilisateurs. De par sa variété de contenus et de partenaires, elle est, de mon point de vue, une plateforme vraiment unique en son genre.

|

|

CONTACTS :

patrimoineccfr@bnf.fr pour toute demande d’intégration.

repertoireccfr@bnf.fr pour la création et mise à jour dans le Répertoire de Fonds.

|

Guide de gestion des documents patrimoniaux en bibliothèques patrimoniales publié par le Ministère de la Culture pour accompagner la révision du livre III du code du patrimoine.

Actualités des partenaires du CCFr

CollEX-ez vous sur le Répertoire des Fonds !

La cartographie CollEX-Persée : plus de 1 800 fonds à découvrir sur le CCFr grâce l’outil de publication TapIR.

Partenaire du réseau CollEX depuis 2018, la Bibliothèque Lettres, Arts, Sciences humaines-Henri Bosco, à Nice, présente sa Collection d’excellence Asie et histoire coloniale de l’Université Côte d’Azur. Riche de plus de 20 000 documents et de notoriété internationale, le fonds ASEMI a été créé par l’ethnologue Georges Condominas (1921-2011), le linguiste André-Georges Haudricourt (1911-1996) et l’ethnologue Lucien Bernot (1919-1993).

Il est composé de plusieurs sous-fonds : un ensemble remarquable de 6 000 photographies de la fin du XIXe siècle à 1950, 1 300 atlas et cartes, et la bibliothèque et archives personnelles de Pierre Amado (1919-1914), ancien professeur à l’École des Hautes Etudes, spécialiste de l’Inde, directeur de recherche au CNRS.

À CONSULTER :

Hum@zur, bibliothèque numérique du Service commun de documentation de l’Université Côte d’Azur et de ses partenaires, offrant un accès en ligne à un ensemble de documents remarquables et patrimoniaux de leurs collections, dont une partie issue du fonds ASEMI.

À LIRE :

« De l’écran à l’émotion. Quand le numérique devient patrimoine » paru en 2024 aux éditions de l’École nationale des chartes, interroge les enjeux de la patrimonialisation de la culture numérique.

L’autrice, Emmanuelle Bermès, conservatrice générale des bibliothèques, est responsable pédagogique du master « Technologies numériques appliquées à l’histoire » de l’École nationale des chartes.

Elle a auparavant travaillé pendant près de 20 ans au sein de la direction des Services et des réseaux de la Bibliothèque nationale de France, où elle a occupé le poste d’adjointe au directeur de 2014 à 2022.

« Revue de la BNU », varia 30 : dossier Provenances, sous la direction de Christophe Didier.

À DÉCOUVRIR avec Normandie Livre et Lecture, Agence de coopération des Métiers du Livre en Normandie :

- « Normandie Terre d’écriture : écrivains et écrivaines d’hier et d’aujourd’hui » qui cultivent un lien fort avec la Normandie, ayant choisi d’y résider, et surtout d’y écrire leurs œuvres.

- « Comtesse de Ségur, naissance d’une écrivaine en Normandie », l’exposition virtuelle autour de son lien avec la Normandie.

TapIR… et vous

Formation TapIR - Les dates !

La prochaine session 2025 pour la publication en EAD d’inventaires de fonds d’archives et de manuscrits dans le Catalogue général des manuscrits (CGM) du CCFr est proposée, selon la formule établie suivante :

- Mardi 27 mai 2025 : webinaire de présentation générale du CCFr qui fait partie intégrante du parcours.

- Mardi 3 juin 2025 : webinaire préliminaire à l’atelier TapIR.

- Jeudi 12 et vendredi 13 juin 2025 : atelier TapIR sur place, à la BnF - site François-Mitterrand.

Voir les pré-requis, programme, informations et contact pour inscription sur la page « Formation » du site bnf.fr.

Les avis de la formation « Présentation du CCFr », proposée en présentiel - site François-Mitterrand - ou en distanciel, sont annoncés en priorité via cette liste de diffusion (cooperation@bnf.fr).

Question/réponse sur le CCFr

Question : Quelle est la différence entre une notice descriptive de fonds dans le Répertoire et un inventaire d’archives et de manuscrits dans le CGM ?

La notice descriptive d’un fonds (ou sous-fonds) permet une vision complète d’une collection patrimoniale rassemblant des informations les plus précises possibles (volumétrie, état des documents, historique, provenance, accès et conditions de consultation). Elle la resitue dans le contexte global de l’établissement de conservation en offrant des passerelles directes vers la Base patrimoine (capsule en haut à droite de la notice) et/ou le CGM (rubrique Autres instruments de recherche) ou vers toutes autres ressources en ligne existantes. Y seront ainsi présentés tous types de supports (imprimés, manuscrits…) décrits ou non à la pièce en catalogue par ailleurs.

Un inventaire d’archives et de manuscrits reprend dans sa description de haut niveau des éléments d’information d’ordre général que l’on peut retrouver dans une notice de fonds. Il a surtout pour vocation de décrire précisément le cadre de classement des archives et de détailler chaque élément ou groupe d’éléments constitutif de l’ensemble d’une collection. Le tout peut être organisé hiérarchiquement sous forme d’arborescence structurée.

Une collection référencée dans le CCFr peut donc être à la fois citée dans le Répertoire de fonds et le CGM.

En exemple, les archives de l’ancien président français Gaston Doumergue (1863-1937) et de sa famille, fonds de la Médiathèque d’Aigues-Vives, sont décrites pièce à pièce dans un inventaire. Une large « photographie » de l’ensemble de la collection conservée, incluant les imprimés et les bibliothèques de l’homme d’Etat, sera présentée parallèlement dans une notice descriptive de fonds. On peut par ailleurs consulter les notices bibliographiques concernées dans la Base patrimoine si un versement a eu lieu.

Pour être au plus près des besoins de ses utilisateurs, le CCFr déploie et diversifie son offre de formation et de présentation de ses outils spécifiques. Ainsi, des vidéos d’information générale et des vidéos de formation ont été réalisées.