Pour un matrimoine du théâtre

Faute de traces matérielles et d’archives, l’histoire n’a retenu que peu de noms de femmes ayant apporté leur talent à la vie théâtrale dans ses diverses composantes. La constitution de ce matrimoine est un enjeu majeur pour le département des Arts du spectacle qui œuvre pour redonner aux femmes de théâtre une plus juste place.

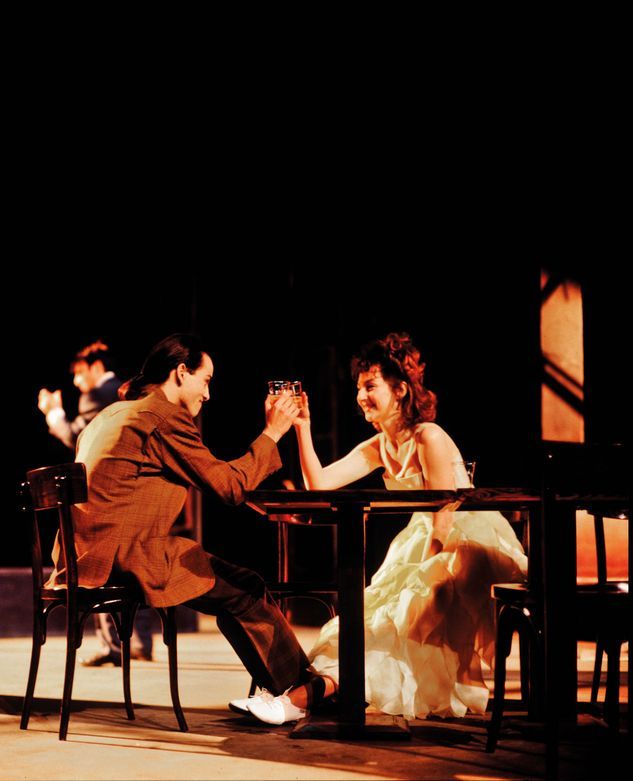

Actrices, autrices, metteuses en scène, directrices de théâtre, scénographes, costumières, éclairagistes, créatrices son – sans compter les habilleuses, les maquilleuses, les assistantes, les ouvreuses… –, les femmes ont toujours été très présentes dans la vie théâtrale : Armande Béjart, qui ouvrit à Molière les portes du théâtre et fut sa partenaire à la ville comme à la scène, Mademoiselle Clairon, actrice de premier plan, mais aussi réformatrice du jeu et du costume, Sarah Bernhardt, star à nulle autre pareille, et plus près de nous, des dramaturges comme Marguerite Duras ou Nathalie Sarraute, des metteuses en scène comme Ariane Mnouchkine… Très vite pourtant la liste de noms – sauf peut-être pour les comédiennes – s’arrête, comme si ce peuple de femmes n’avait laissé aucune trace dans la mémoire collective. La situation n’est pas propre au théâtre, mais le théâtre ne fait pas exception.

Une écriture biaisée de l’histoire

La responsabilité de cette invisibilité peut être cherchée dans la volonté hégémonique de nombreux hommes de théâtre de tenir le devant de la scène ; elle peut aussi s’expliquer par les faiblesses de l’historiographie qui, longtemps produite par des hommes, reflète de manière biaisée la réalité des faits. Parmi les facteurs influençant l’écriture de l’histoire, on pense moins à la question des archives. La constitution du patrimoine, et désormais du matrimoine, est pourtant un enjeu déterminant. Sans traces matérielles accessibles, pas de recherche possible, pas de récit, pas d’analyse, l’oubli s’installe.

Des actions en faveur du matrimoine du théâtre

Le département des Arts du spectacle de la BnF conserve depuis longtemps des archives de femmes de théâtre : Sarah Bernhardt, Julia Bartet, Louise Lara, Madeleine Renaud… Malgré tout, force est de constater qu’au fil des décennies un déséquilibre s’est creusé au profit des hommes. L’entrée des archives du Théâtre du Soleil (2007), des manuscrits de Florence Delay (2010) et de Charlotte Delbo (2012) ou des conduites lumière de Geneviève Soubirou (2018) ne peut masquer que la véritable prise de conscience est plus récente. Elle a provoqué une accélération des prises de contacts et des actions en faveur du matrimoine du théâtre. Ainsi en 2024 plusieurs fonds ont rejoint les Arts du spectacle : ceux des metteuses en scène Brigitte Jaques-Wajeman et Michèle Foucher, ainsi que les papiers de Suzanne Bing, bras droit de Jacques Copeau dont la place singulière a été depuis peu réhabilitée. Enfin, la BnF organise un cycle de trois rencontres consacré aux femmes de théâtre, au cours duquel les artistes invitées débattront de la place des femmes dans le monde du théâtre aujourd’hui et de l’importance des femmes dans l’histoire du théâtre (voir agenda p. 24). Y seront notamment abordées la question d’une manière de faire du théâtre en tant que femme, celle du rapport entre les femmes de théâtre et le féminisme, les conquêtes de ces dernières années ainsi que les combats restant à mener.

Joël Huthwohl

Article paru dans Chroniques n° 102, janvier-mars 2025