Trésors de la cartographie d’Asie de l'Est

Le programme CartAsia, lancé en 2024 dans le cadre du plan quadriennal de la recherche de la BnF, étudie un important corpus cartographique en provenance d’Asie de l’Est conservé dans les collections de la Bibliothèque. Mené par le département des Cartes et plans, avec l’appui de nombreux partenaires scientifiques et institutionnels en France et dans le monde, il a pour objectif de faire connaître et donner accès à cet ensemble dispersé et jusqu’ici difficile à identifier.

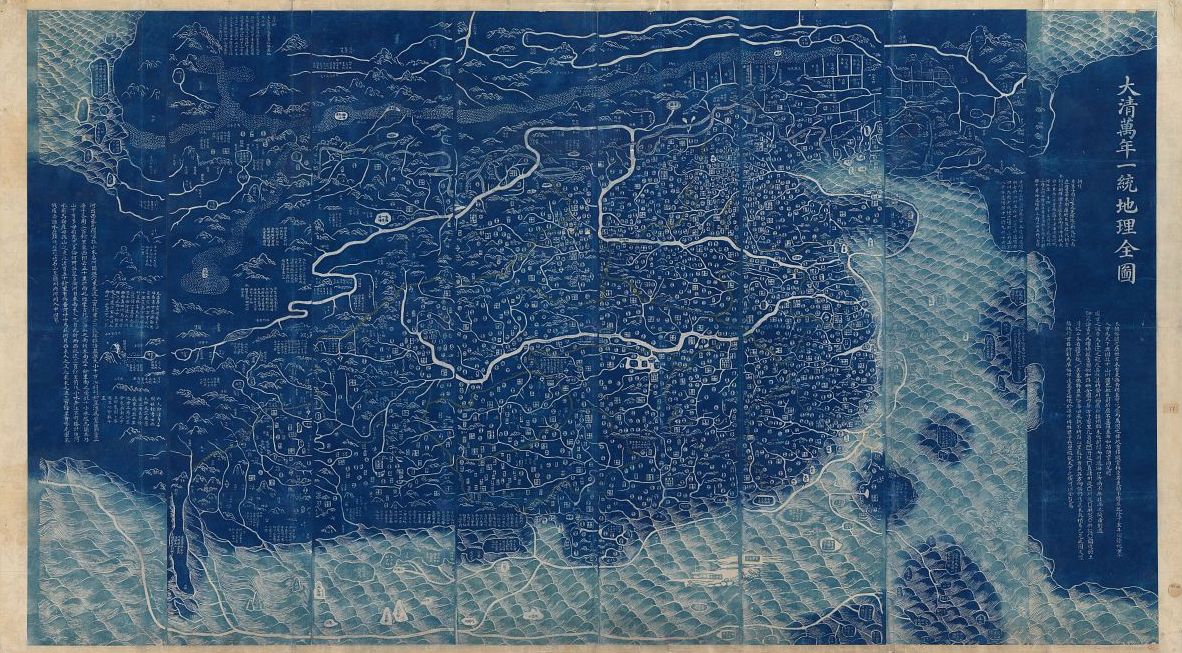

La BnF a réuni depuis le milieu du XIXe siècle un ensemble de près de 450 cartes en provenance d’Asie de l’Est, qui fait partie des grands fonds de ce type conservés hors d’Asie. Celui-ci reflète la richesse et la variété de la cartographie asiatique depuis la plus ancienne représentation de l’empire de Chine gravée sur une stèle au XIIe siècle (dynastie des Song du Sud). Aux côtés des estampages de cette pierre gravée rapportés par le sinologue Édouard Chavannes en 1903, ou de la spectaculaire « Blue map » , ce corpus recèle également des trésors moins connus comme le long rouleau sur soie représentant le fleuve Jaune ou des cartes japonaises dont l’esthétique est liée au mouvement artistique Ukiyo. Dispersées dans différents départements de la BnF (collections des Cartes et plans et de la Société de géographie, mais aussi des Manuscrits ou des Estampes), les pièces qui composent cet ensemble sont décrites de manière disparate et partielle. Ayant pour ambition de faciliter l’accès à ce corpus et d’en permettre une meilleure compréhension, le projet CartAsia, soutenu par le plan quadriennal de la recherche de la BnF 2024-2027, bénéficie également de l’appui de partenariats scientifiques (EHESS, EFEO, Inalco, université de Louvain, Zhejiang University, Hangzhou) et institutionnels (Société de géographie, Overseas Korean Cultural Heritage Fondation).

Un patrimoine scientifique à partager

La périodisation, large, permet d’embrasser les moments majeurs d’élaboration des cartographies chinoise, coréenne, japonaise et vietnamienne depuis le XVIIe siècle et l’arrivée des premiers voyageurs occidentaux, jusqu’aux bouleversements géopolitiques du début du XXe siècle (fin de la dynastie Qing en Chine, annexion de la Corée par le Japon, fin de l’ère Meiji au Japon). Elle éclaire également la spécificité des interactions qui se créent avec le monde occidental. La notion même de carte doit s’affranchir des modèles occidentaux traditionnels, afin de révéler certaines pièces qui ne sont pas identifiées actuellement dans cette catégorie. Ainsi, les cartes itinéraires – ou dochuzu japonais –, qui pour les plus anciens datent du XVIIe siècle, méritent leur place dans ce projet. Objectif majeur, la description scientifique des œuvres devra répondre à des ambitions importantes qui nécessitent des compétences linguistiques et paléographiques en chinois, coréen, japonais et vietnamien anciens. Ainsi seront rendus possibles l’identification précise, la datation et le positionnement des pièces dans la production aujourd’hui conservée et décrite dans les catalogues internationaux, dans le respect des normes de transcription des multiples langues concernées. La description de la matérialité de ces cartes, dont les modes de production et les supports sont spécifiques, est également attendue. Enfin, ces pièces du patrimoine extra-européen bénéficient d’une étude des provenances aussi poussée qu’il est possible.

Un corpus témoin des dialogues interculturels

Les phénomènes d’hybridation et de circulation des connaissances sont étudiés dans toute leur complexité : ainsi l’introduction du planisphère d’Abraham Ortelius à partir de 1570 au Japon exerce des effets visibles sur les cartes paravents dites nanban (des barbares du Sud), qui ont néanmoins conservé des spécificités, les codes couleur traditionnels par exemple. Un peu plus tard, les Occidentaux revendiquent des sources japonaises, comme Hadrian Reland (1676-1718) qui, au début du XVIIIe siècle publie une carte du Japon divisé en soixante-six provinces « tirée des cartes des Japonois ». Les dialogues s’exercent également entre les différentes cultures asiatiques : on reconnaît des éléments issus de la carte de l’Empire de Chine de Wang Pan aujourd’hui disparue dans une carte dessinée au royaume de Corée actuellement conservée à la BnF.

Julie Garel-Grislin, Catherine Hofmann et Ève Netchine

Séminaire annuel du programme CartAsia

La séance du 27 juin 2025, sur le site Richelieu, sera consacrée à la cartographie coréenne et à un panorama des cartes asiatiques conservées dans les institutions parisiennes.

Article paru dans Chroniques n° 103, avril-juillet 2025