Les modèles de Marcel Proust dans les collections du département des Manuscrits

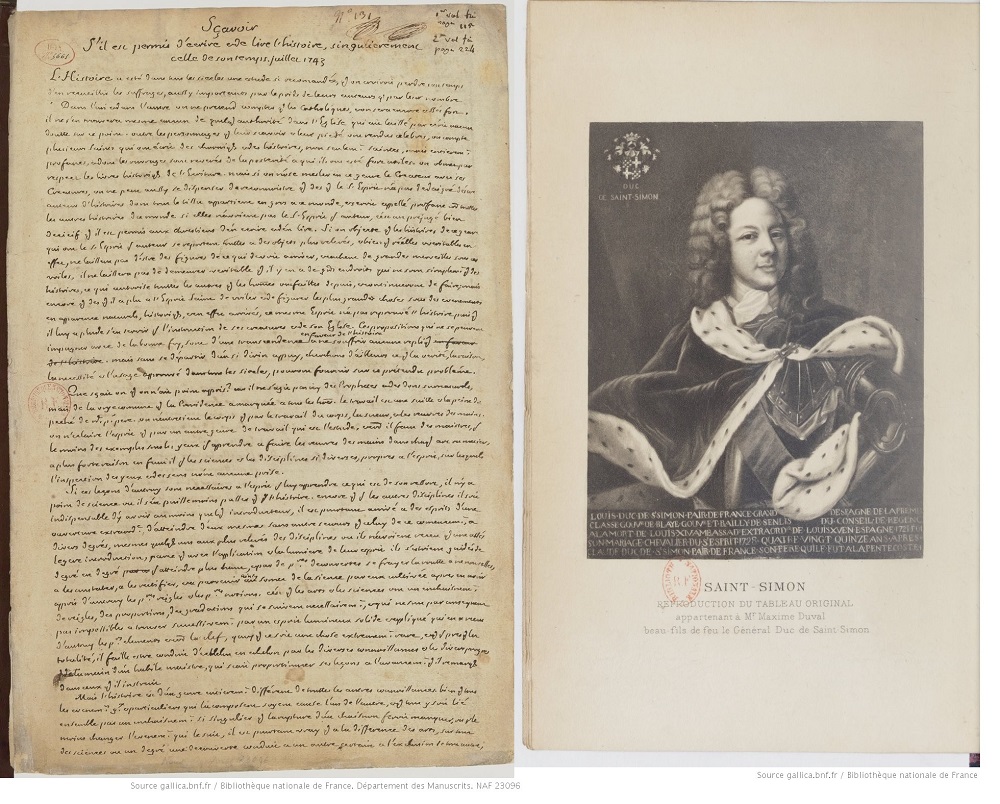

Saint-Simon

Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, est l’auteur de Mémoires écrites jusqu’à sa mort pendant dix ans (1739-1749). Témoignage du Grand siècle, celui de Louis XIV finissant, mais surtout des temps de la Régence et du règne de Louis XV, ces milliers de pages écrites à bride abattue ont conservé la vivacité des traits des caractères des hommes et des femmes de la Cour dont ils font le portrait vivant.

Cette œuvre redoutable à l’égard de certains courtisans et de personnages de premier plan était impubliable à la mort de Saint-Simon, tandis que l’absolutisme royal de plus en plus en crise était de plus en plus redoutable. C’est ce qui explique que ces mémoires restèrent longtemps inédits, les manuscrits saisis à la mort du duc et mis sous scellés. Il fallut attendre la Restauration au début du XIXe siècle pour que les manuscrits soient rendus à la famille et qu’une version intégrale des Mémoires soit publiée.

Si Proust pour sa part n’est pas un « mémorialiste », l’œuvre de Saint-Simon demeure cependant un modèle perceptible dans son œuvre. Car les Mémoires de Saint-Simon ne sont pas seulement une chronique historique de premier ordre, mais l’oeuvre d’un styliste hors pair et d’un témoin nostalgique d’une grande aristocratie. C’est à partir de ces valeurs d’une noblesse qu’il estime menacée qu’il juge ce monde fourmillant de près de 8000 personnages décrits avec un art éblouissant du portrait (jusqu’à la caricature) dont Proust sera profondément marqué et qui se retrouve chez lui.

Admirant cette façon d’évoquer un univers de sociabilités complexes dans un style superbe, Proust ira jusqu’à mettre sa main dans la main du duc en réalisant un pastiche littéraire, à côté de Flaubert, Balzac ou Henri de Régnier, façon d’apprendre par l’imitation le mouvement d’une pensée et les entrelacs d’une écriture.

Cet exercice d’admiration n’est cependant que la préfiguration de la métamorphose plus essentielle à laquelle on assiste dans la Recherche. Des salons des Verdurin à celui des Guermantes jusqu’au bal des têtes du Temps retrouvé, Proust reprend le modèle de Saint-Simon, saisissant dans le vif et le révolu la mémoire d’une autre société de pouvoir et de préséances dont Proust capte lui aussi avec art non pas les traits mais les inflexions de la voix, les tournures de langage permettant d’identifier toute personne.

La Recherche serait ainsi, selon les mots de Proust lui-même à la fin du Temps retrouvé, des « Mémoires de Saint-Simon d’une autre époque », variation, et variation significative, qui nous transporte d’une œuvre à l’autre, des près de 3000 pages manuscrites de Saint-Simon aux quelques 75 cahiers manuscrits de Proust, et du XVIIIe au XXe siècle.

Les manuscrits de Saint-Simon furent donnés à la BnF par la Librairie Hachette en 1926.

Les manuscrits des Mémoires de Saint-Simon

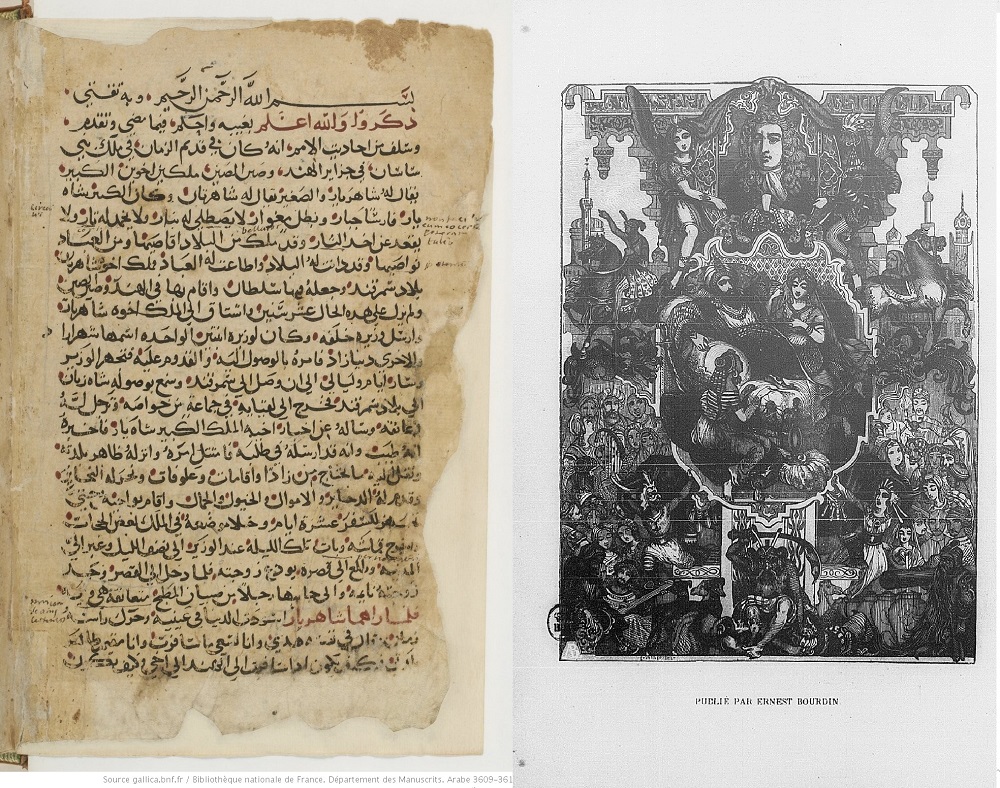

Les Mille et Une Nuits

« Le jour tout au plus je pourrais essayer de dormir. Si je travaillais ce ne serait que la nuit. Mais il me faudrait beaucoup de nuits, peut-être cent, peut-être mille. (…) Ce serait un livre aussi long que Les Mille et Une Nuits peut-être, mais tout autre ». Telle est la merveilleuse boucle nocturne qui se donne à lire dans les dernières pages du Temps retrouvé alors que le narrateur, malade, jette ses dernières forces dans la rédaction de l’oeuvre que l’on lit depuis Du côté de chez Swann. A l’instar de la Shéhérazade des Mille et Une Nuits condamnée à raconter chaque soir un conte inachevé afin de différer son exécution par des récits enchâssés les uns dans les autres, le narrateur doit travailler chaque nuit à différer sa mort en écrivant et déployant l’entremêlement complexe de ses souvenirs et des réminiscences. Ainsi, l’effort que le narrateur enfant a fait pour rester éveillé («Longtemps je me suis couché de bonne heure…») et recevoir le baiser maternel rejoint l’insomnie du temps final de l’écriture. Les dernières phrases rejoignent les premières à travers une grande nuit créatrice.

Mais les Mille et Une Nuits sont moins qu’un modèle (comme l’a pu l’être Saint-Simon, autre écrivain de nuit) et sont en même temps bien plus qu’un modèle, disons : un imaginaire.

Car les Mille et Une Nuits sont plus que le symbole d’une lecture, d’une enfance à la mémoire écarquillée, elles développent un rapport au temps dans sa complexité non-linéaire, tout en dilatation, concentration, spirale et retours, et c’est à cette aune qu’il faut en lire la présence à des profondeurs variées.

Si les Mille et Une Nuits marquent l’œuvre de Proust, c’est peut-être d’abord comme lecture, comme à nouveau, un rapport à la mère. En effet, les Mille et une nuits apparaissent littéralement dans l’oeuvre comme un cadeau de la mère du narrateur. Souhaitant laisser le choix à son fils, elle lui offre les contes dans les deux traductions disponibles à l’époque. La première, historique mais imparfaite, composée par Antoine Galland au XVIIIe siècle est celle qui a la préférence de sa mère. Mais respectant la liberté intellectuelle du narrateur, elle lui offre aussi les Mille nuits et une Nuit (plus littéralement conforme au titre arabe), version que Joseph-Charles Mardrus vient de faire paraître 1894 à 1904, traduction plus avertie mais aussi moins conforme selon elle à la lecture d’un tout jeune homme.

La BnF a hérité des manuscrits de la bibliothèque d’Antoine Galland (qui accompagna l’ambassadeur du roi à Constantinople et fut chargé d’augmenter la collection royale de manuscrits orientaux, ainsi qu’objets d’arts et de médailles). Elle possède de splendides manuscrits des Mille et Une Nuits dont les manuscrits qui servirent à Galland à sa traduction et conserve aussi les archives de Joseph-Charles Mardrus acquises en 2017.

Les sources manuscrites arabes d’Antoine Galland pour les Mille et Une Nuits

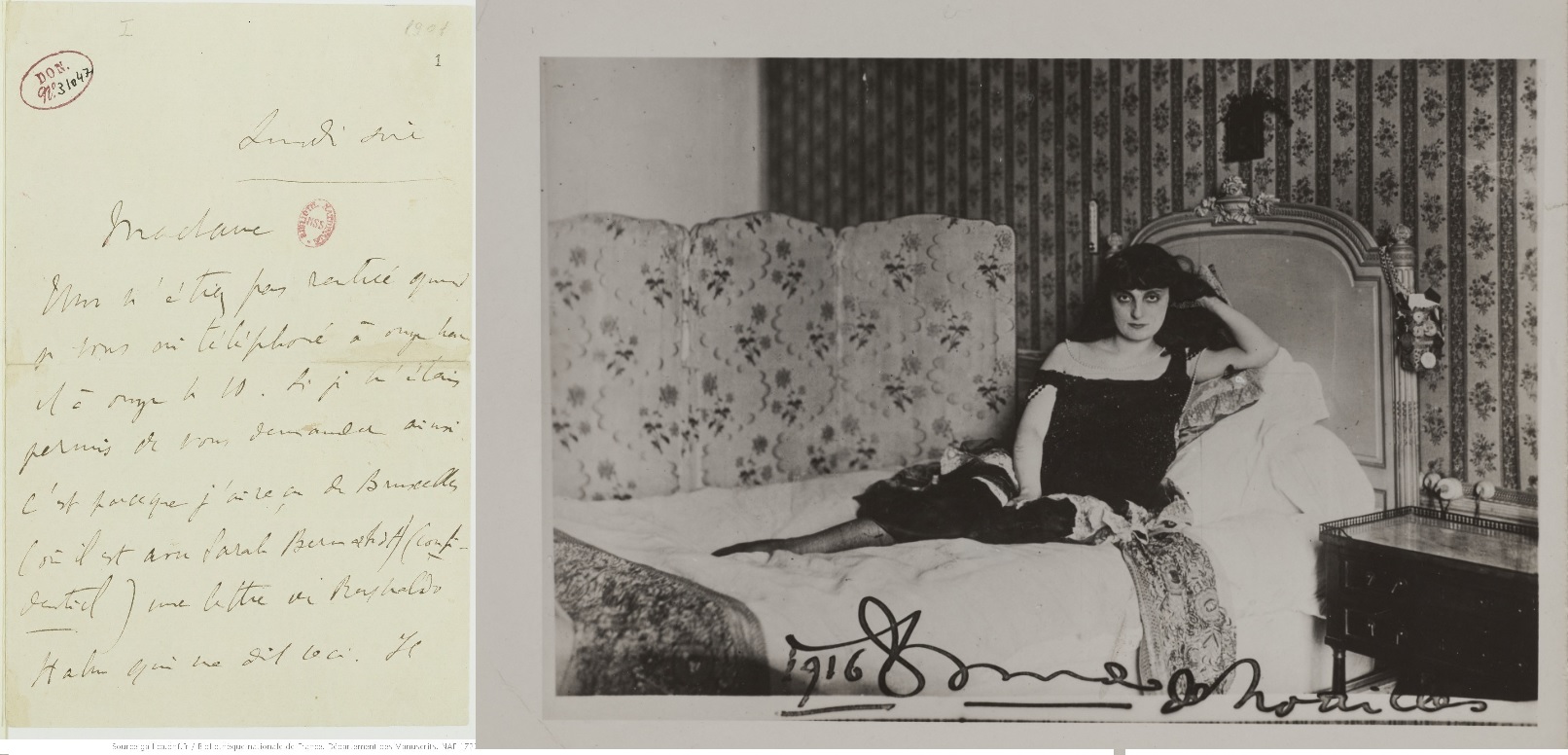

Anna de Noailles

Princesse d’origine grecque et roumaine, Anna Elisabeth Bibesco Bassaraba de Brancovan fut une poétesse adulée dès son premier recueil de poésie Le cœur innombrable (1901). Gloire littéraire dans tous les esprits de la première partie du siècle elle est aujourd’hui bien oubliée. Dès ses débuts, la réception est cependant critique, cruellement misogyne dans un milieu littéraire qui la considère comme une « Muse du potager » (dixit Jean Lorrain), poète au « romantisme féminin », en marge des avant-gardes. C’est pourtant cette effusion lyrique qui séduit Barrès, mais Proust tout autant :

« Toi, vis ; sois innombrable à force de désirs,

De frissons et d’extase »

En 1907, Proust ébloui consacre dans Le Figaro un article exaltant la « capacité d’exaltation » dont fait preuve Anna de Noailles. Mais la ferveur de Proust ne date pas de 1907 et leur rencontre bien antérieure. C’est en 1893 (Anna de Noailles a 17 ans, Marcel Proust 22), qu’ils se rencontrent lors d’une visite de Marcel Proust aux Brancovan dans leur résidence de Savoie. Cependant, bien qu’appartenant tous deux au milieu mondain, ils ne se virent que peu durant toutes ces années, c’est dans leur correspondance que va se tisser leur lien d’amitié.

La poésie est le sujet privilégié de cette correspondance prolongée, déséquilibrée, où Proust livre ses commentaires poétiques, ses éloges dithyrambiques quand, plus brève et distante face ce débordement d’extases, Anna de Noailles lui répond sans débordement, ni systématicité, laissant parfois sans réponse les compliments excessifs de son correspondant.

Il n’en reste pas moins que leurs échanges perdurent, et ce jusqu’au seuil de la mort de Proust. Miroir de l’écriture, dans les lettres de Proust sur l’œuvre d’Anna de Noailles s’écrivent déjà des idées, des images qui viendront plus tard s’insérer dans la critique. Mais du côté d’Anna de Noailles se marque aussi l’influence de Proust, comme elle le reconnaîtra après la mort de l’écrivain :

« Sans Marcel Proust, sans ses hymnes du matin, ses angélus du soir, qui me parvenaient en des enveloppes surchargées de taxes supplémentaires […] je n’eusse pas écrit les poèmes que la prédilection de Marcel Proust réclamait. Son éblouissante amitié m’a influencée, modifiée, comme seul en est capable un noble amour du verbe. »

Récipiendaires de la légion d’honneur en 1920 – la même année que Colette – Proust dit admirer en elle un « homme de génie ». Anna de Noailles incarne ainsi pour lui plus qu’un idéal poétique et qu’une sensibilité avec laquelle il le sent en résonance vibratoire. Elle réalise aussi à ses yeux la perfection de l’androgynie : « le corps d’Iphigénie et le cœur de Virgile ». C’est ce que l’on retrouve dans la dernière dédicace que Proust adresse à Anna de Noailles, en avril 1922, à celle qui est « l’incarnation miraculeuse, dans un corps féminin, du génie des Hugo, des Vigny, des Lamartine ».

Le fonds Anna de Noailles a été donné par le comte Anne-Jules de Noailles en 1977, où se retrouvent notamment ses cahiers de 1904 à sa mort ainsi que les lettres de Marcel Proust de 1901 à 1919.

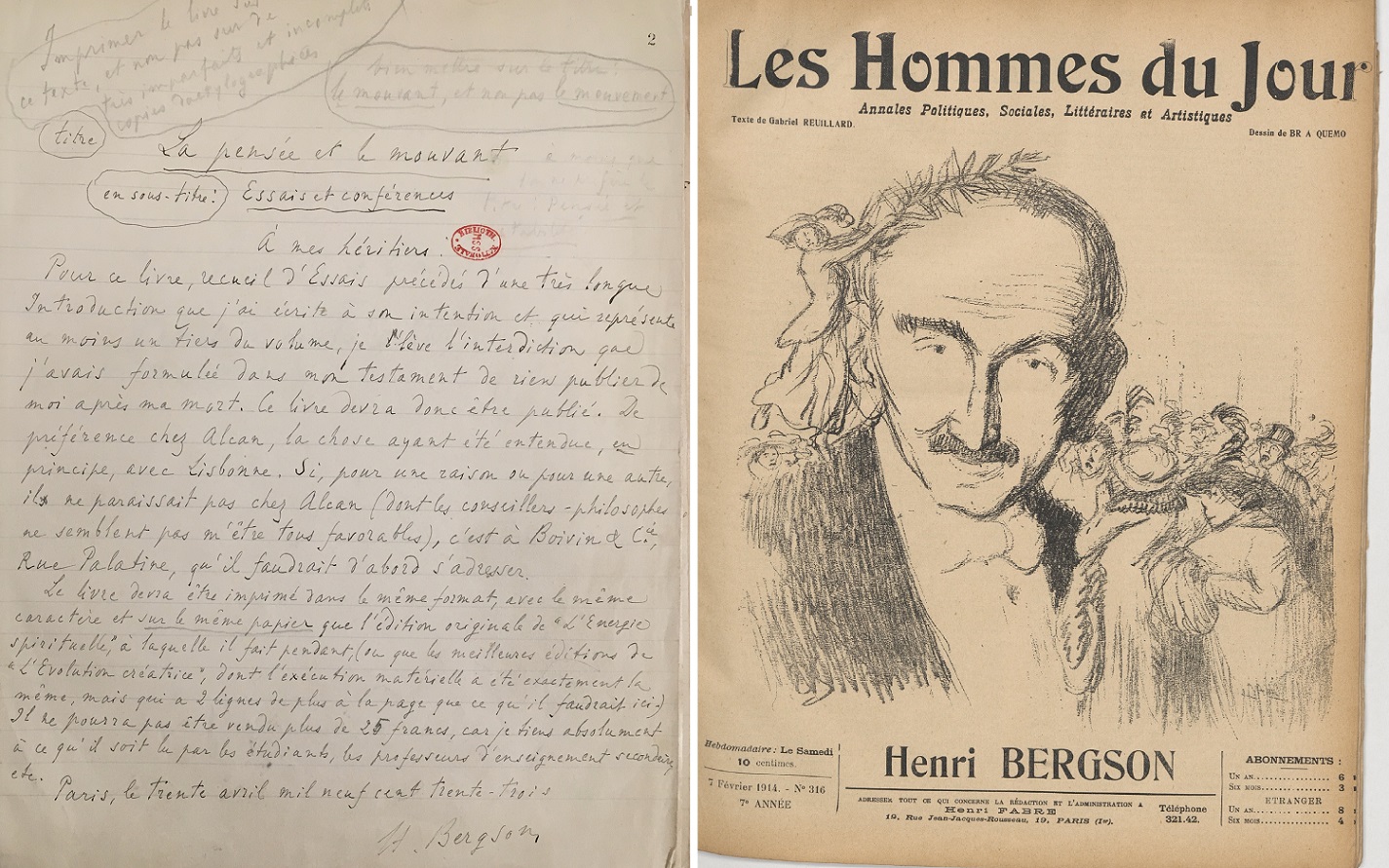

Henri Bergson

Publiée à partir de 1913, l’œuvre de Proust fut tout de suite rapprochée par la critique de celle de Bergson, comme si l’un avait développé en philosophie ce que l’autre avait donné à expérimenter à travers la littérature. Il faut dire que la référence à Bergson à l’époque était inévitable au regard de son immense notoriété. Le philosophe remplissait les salles du Collège de France à tel point qu’on s’entassait jusqu’aux fenêtres et que des pétitions circulaient pour limiter l’accès aux seuls auditeurs du Collège. Le succès mondain et philosophique de Bergson est certain, mais il va bien au-delà de ces cercles et d’une mode philosophique. Ses traités, écrits dans une langue élégante, sont largement diffusés, et cette reconnaissance globale fut couronnée par le prix Nobel de littérature en 1927.

L’oeuvre de Proust ne pouvait qu’être comparée cet autre «contemporain capital» tant il est frappant de voir à quel point ils se rejoignent sur l’opposition à une conception linéaire du temps afin de faire apparaître la notion psychologique et intime de la durée.

Ce parallèle ne s’arrête pas là. Dans Matière et mémoire (1896) Bergson évoque des « mémoires involontaires » liée au souvenir d’une sensation, phénomène qui prendra chez Proust d’abord avec l’épisode de la madeleine (Du côté de chez Swann), puis avec celle des pavés de l’hôtel de Guermantes (Le Temps retrouvé), une résonance, un éclat et une épaisseur nouvelles, tissant autrement les rapports du temporel et de l’intemporel, du passé et du présent.

Si proches, oui, mais pourtant si différents, éloignés en profondeur aussi l’un de l’autre dans leur style et leur façon de composer leurs manuscrits. À la différence de Proust, les trois manuscrits de Bergson conservés à la BnF donnent à lire un texte établi avec grand soin, conformément à une exigence de rigueur démonstrative. À l’écriture vive et aux ajouts incessants de Proust s’oppose chez Bergson une calligraphie lente, composée d’une main calme, corrigeant de manière très lisible le texte quand il le faut ces manuscrits destinés à servir pour l’impression.

Comptant les caractères et mesurant l’équilibre des parties, nous sommes loin chez Bergson par exemple dans le manuscrits de La Pensée et le Mouvant des placards de la «Recherche du temps perdu» que Proust a corrigé abondamment jusqu’au dernier moment, rajoutant du texte, parfois sur de longues bandes de papier collées entre elles, les fameuses « paperoles ».

Les cours de Bergson ainsi que sa bibliothèque personnelle et ses archives sont conservées à la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet tandis que les manuscrits des œuvres imprimées ont été confiés à la BnF selon le souhait de sa fille, Jeanne Bergson.

Les trois manuscrits de Bergson

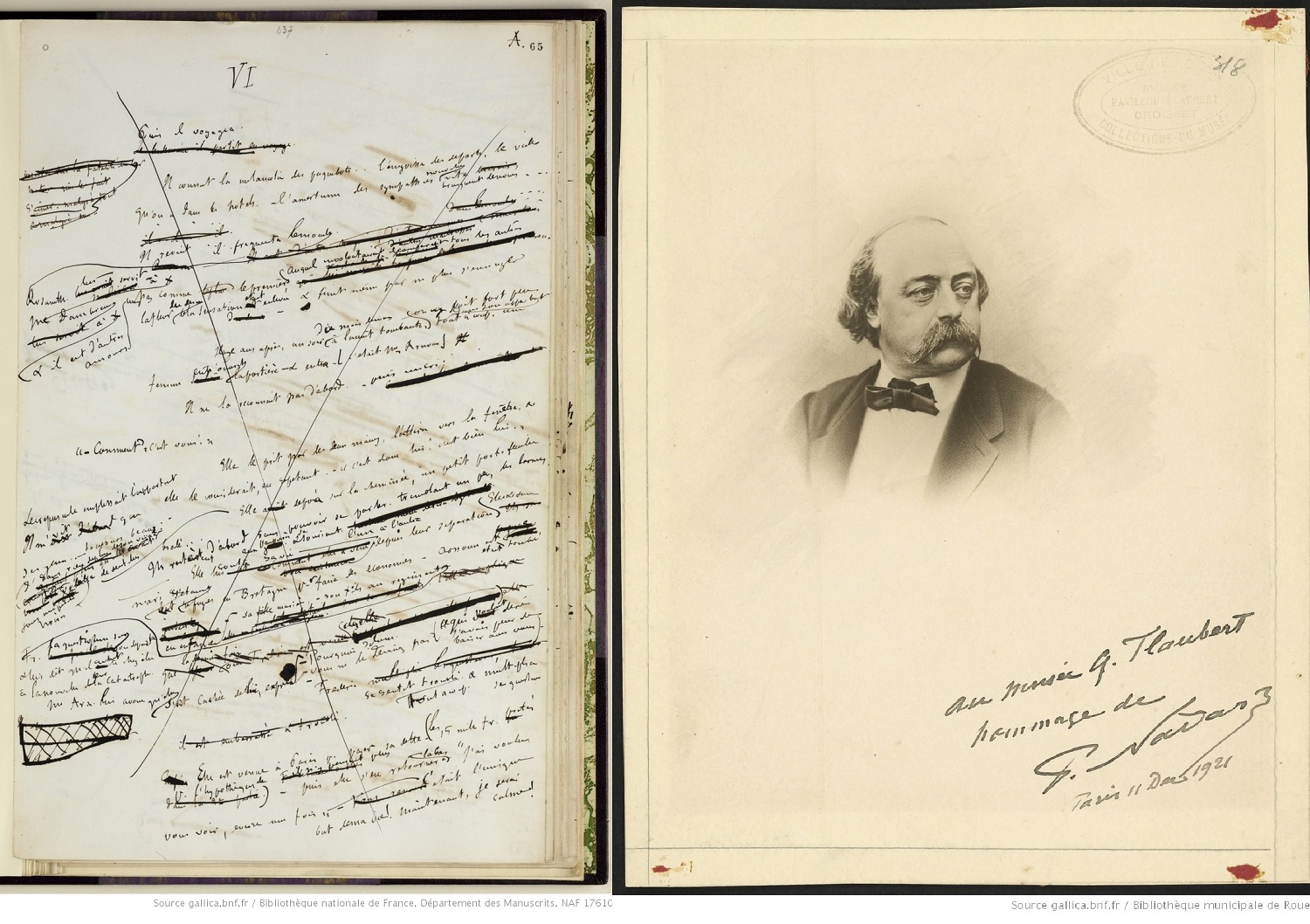

Gustave Flaubert

Proust fut un grand lecteur de Flaubert. Du côté des manuscrits, ils se rejoignent dans le travail infatigable sur la phrase, comme en témoignent leurs manuscrits largement repris, corrigés, amendés, surchargés jusque dans les derniers états préparés pour l’impression.

Pourtant leur attachement au manuscrit diffère chez l’un et chez l’autre. Flaubert a une admiration pour ces masses de brouillons dont il conserve toutes les versions et rêve pour eux d’un « grand tombeau ; je les ferais enterrer avec moi, comme un sauvage fait de son cheval » précise-t-il (lettre à Louise Colet, 3 avril 1852). Tandis que Proust, de son côté, se dit inquiet à l’idée « que n’importe qui soit admis à compulser [s]es manuscrits, à les comparer au texte définitif, à en induire des suppositions qui seront toujours fausses sur [s]a manière de travailler » (lettre à Schiff, juillet 1922).

Cette différence, malgré leur proximité, se lit aussi dans leur art de la conception narrative et dans la manière de représenter le rapport au temps. Écrivant un article « À propos du style de Flaubert », Proust souligne ainsi de manière significative non pas comme on pourrait s’y attendre le génie de la phrase travaillée, ciselée, écrite et réécrite, mais ce dont le manuscrit ne peut porter trace, une ellipse, un blanc :

« À mon avis la chose la plus belle de L’Éducation Sentimentale, ce n’est pas une phrase, mais un blanc ».

C’est la formidable ellipse temporelle de quinze ans de L’Éducation sentimentale de Flaubert qui se trouve mise en exergue :

« Flaubert vient de décrire, de rapporter pendant de longues pages, les actions les plus menues de Frédéric Moreau. Frédéric voit un agent marcher avec son épée sur un insurgé qui tombe mort. “Et Frédéric, béant, reconnut Sénécal !” Ici un “blanc”, un énorme “blanc” et, sans l’ombre d’une transition, soudain la mesure du temps devenant au lieu de quarts d’heure, des années, des décades (je reprends les derniers mots que j’ai cités pour montrer cet extraordinaire changement de vitesse, sans préparation) :

“Et Frédéric, béant, reconnut Sénécal.

Il voyagea. Il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, etc. Il revint. »

Si on peut lire à la BnF le plan de L’Education sentimentale et les brouillons de cette ellipse célèbre – ou du moins du passage qui lui fait suite (« il voyagea… il revint ») les notes préparatoires, le manuscrit définitif et la copie pour l’impression se trouvent à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris. De fait, les manuscrits de Flaubert ont été répartis par sa nièce Caroline Franklin Groult entre trois institutions : la BnF, la bibliothèque de Rouen et la Bibliothèque historique de la Ville de Paris selon les lieux représentés dans les oeuvres. Ces manuscrits dispersés sont rassemblés dans leur numérisation dans la bibliothèque numérique Gallica, dans un dossier d’écrivain, comme cela a été fait pour Proust.

Les manuscrits de Gustave Flaubert sur Gallica

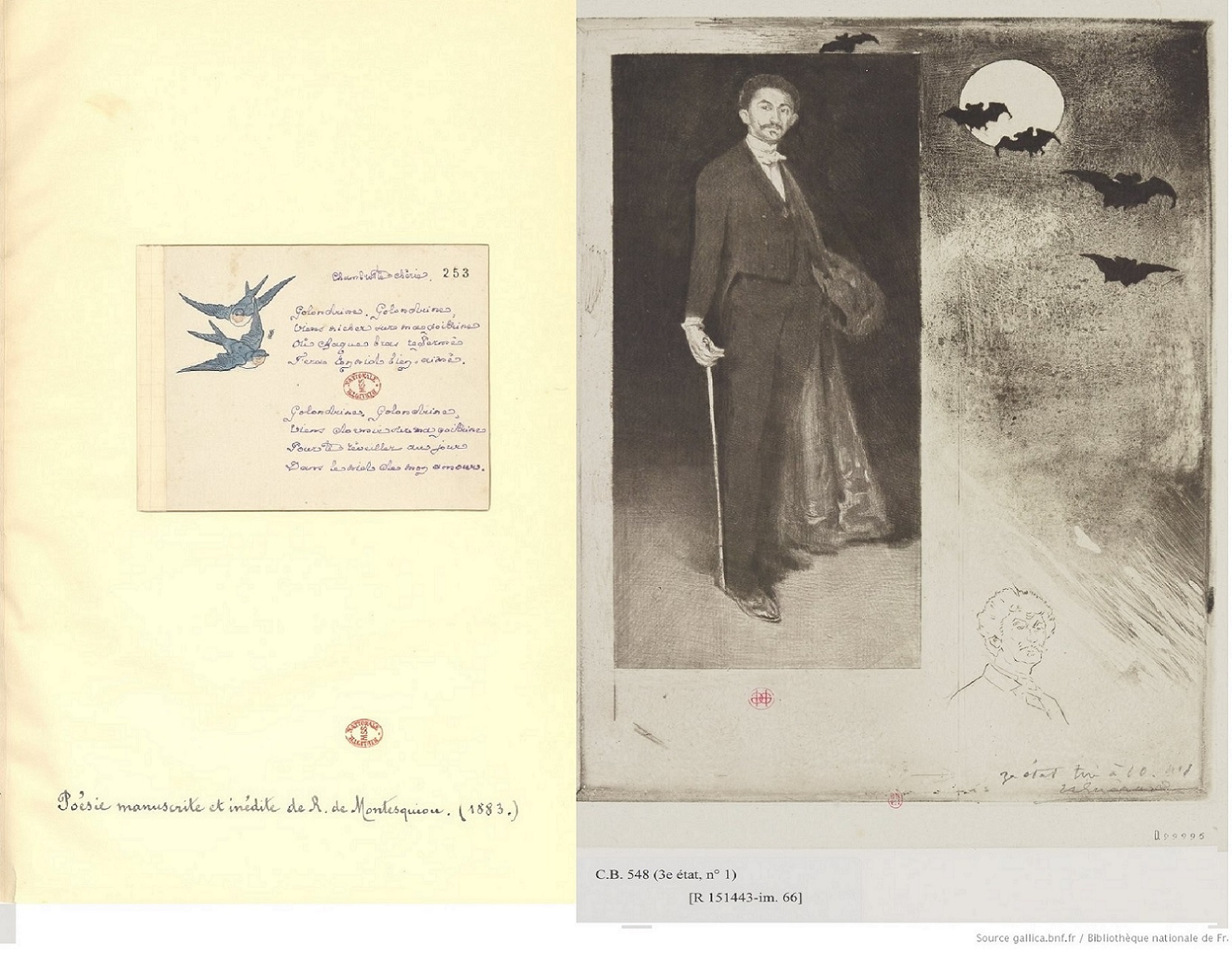

Robert de Montesquiou

Deux esthètes, deux hommes de salon, seize ans d’écart, et une gloire aujourd’hui inversement proportionnelle. Connu en son temps, Montesquiou l’est surtout aujourd’hui par le rôle qu’il joua auprès des écrivains de sa génération. Modèle du Des Esseintes de Huysmans et du Monsieur Phocas de Jean Lorrain, le comte de Montesquiou fut une personnalité hors du commun qui s’offusquait d’être réduit aux personnages qu’il a inspiré, étant lui-même loin de la caricature décadente qu’on en fit, et l’auteur d’une œuvre forte de dix-huit opus poétiques mais aussi de vingt-deux recueils critiques.

Appartenant à la vieille noblesse française de Gascogne, il fut un prince des élégances, très introduit dans les cercles mondains et aristocratiques parisiens. Mondain, raffiné, poète et critique, ce « professeur de beauté » fut plus qu’une fascination pour le jeune Proust, car c’est à Montesquiou qu’il doit d’avoir été introduit dans les cercles des salons. Les deux hommes entretinrent une relation faite pour Proust d’admiration et de défiance et dont on peut lire les éclats dans leur correspondance.

Proust, comme Huysmans et Lorrain, se servira de cette personnalité extraordinaire pour composer un de ses personnages les plus célèbres, le baron de Charlus – même si le baron Doasan ou Oscar Wilde ont pu aussi concourir à la création de ce personnage. Le rapprochement est cependant assez présent pour que Montesquiou s’en agace. C’est pourtant à travers l’œuvre de Proust qu’on se souvient du poète des Chauves-souris et des Hortensias bleus. Ainsi, Montesquiou éducateur fut comme il se doit dépassé par son élève, et les raffinements du comte transformés dans l’évocation terrible de Charlus, fascinant jusque dans sa dernière décrépitude lui donne encore aujourd’hui une survivance que son oeuvre seule n’aurait pas assurée.

La BnF a acquis l’imposant fonds Montesquiou témoignant de sa vie et de son œuvre. Ces papiers recouvrent à la fois les documents historiques de cette très vieille famille remontant au XIVe siècle et les œuvres du Comte. On y retrouve des manuscrits très calligraphiés de ses œuvres poétiques et critiques, mais aussi tout un ensemble d’archives qui permettent de recomposer sa vie dans ses demeures, sa bibliothèque, sa correspondance, donnant à imaginer la vie de ce dandy. Une partie de ce fonds est même consacrée à Marcel Proust.

Collectionneur, son fonds donne à voir de manière remarquable un ensemble d’albums iconographiques sur l’art témoignant de son « musée imaginaire ».

Le fonds Robert de Montesquiou

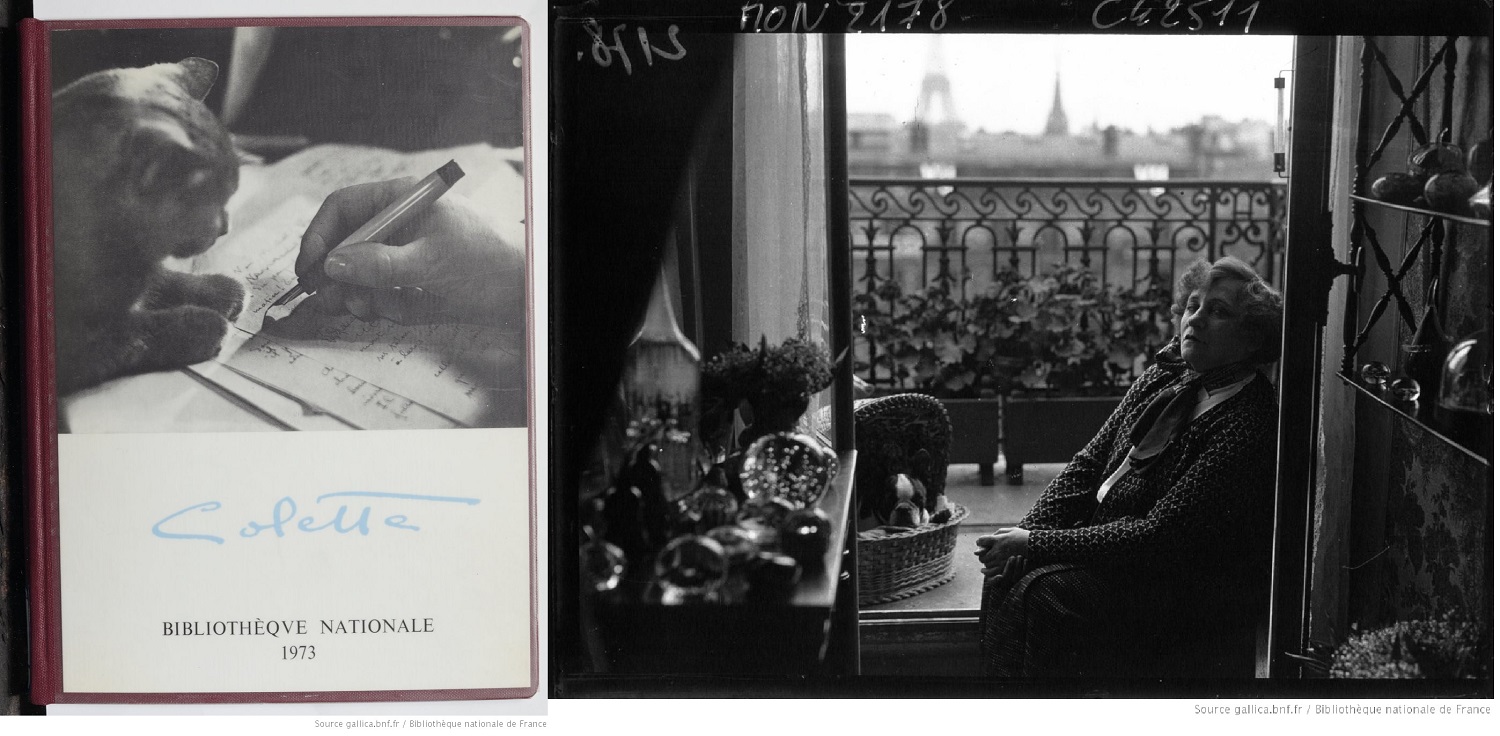

Colette

Colette fut moins un modèle qu’une admiration, admiration réciproque entre deux écrivains de la même génération qui pourtant n’avait rien pour s’accorder au départ : ni par leur milieu, ni par leur tempérament. Leur relation n’avait d’ailleurs pas commencé sous les meilleurs auspices.

Rencontré dès son arrivée à Paris lors d’une lecture en 1895 chez Madame de Caillavet, Colette n’hésita pas à faire de Proust une caricature terrible dans le manuscrit de Claudine en ménage. On l’y retrouve, certes pas nommément, mais portraituré en « petit complimenteur », et même en « jeune youpin des lettres », formule que Willy, signant encore de son nom les œuvres des Claudine, atténue en corrigeant le manuscrit en un « jeune et joli garçon de lettres ». C’est à ce personnage érudit et plein de manières qu’elle prête cette scène de dialogue particulièrement grinçante, où ce « petit complimenteur » aux « beaux yeux [mais avec] un soupçon de blépharite » s’exclame avec affèterie :

« - Ah ! c’est la rêverie de Narcisse enfant, que la vôtre, c’est son âme emplie de volupté et d’amertume…

- Monsieur, lui dis-je fermement, vous divaguez. Je n’ai l’âme pleine que de haricots rouges et de petits lardons fumés.

Il se tut, foudroyé. »

Ils devaient pourtant se rejoindre bien plus tard par la littérature, presque vingt ans plus tard. Ainsi la lecture de l’œuvre de Proust transformera-t-elle pour Colette tous les jugements sur la personne de Proust – les mêmes qui avaient retenus en première instance André Gide de publier Du côté de chez Swann chez Gallimard eu égard au souvenir du Proust rencontré dans les salons parisiens, erreur de jugement qu’il regrettera. C’est donc par un détour, par l’intermédiaire d’un amoureux malheureux de Colette, Louis de Robert, que celui-ci, premier lecteur des épreuves de Du côté de chez Swann, fait partager à Colette son enthousiasme et lui donne à lire la première partie de la Recherche : Combray. Colette tombe immédiatement sous le charme de l’écriture et de la démarche de cet auteur dont elle se sentira proche jusqu’à la fin de sa vie, malgré tout ce qui les a séparé et ce qui les sépare. Avant qu’ils ne se retrouvent à la Bibliothèque nationale, Proust lui aussi lui témoignera son enthousiasme, d’abord pour le Mitsou (1919) de Colette et pour cette littérature où l’on retrouve une part d’intime, de picturalité mêlés à l’épaisseur du temps. Proust, dont on sait la propension à l’éloge démesuré lui écrit après la lecture de la lettre concluant Mitsou : « J’ai pleuré ce soir, pour la première fois depuis longtemps… » et lui propose peu après un extrait de la Recherche pour sa chronique dans le journal Le Matin. Extrait qu’elle fait paraître en obtenant de Proust qu’il réduisît de trente lignes son texte…

Cette amitié arrive tard dans la vie de Proust et c’est à Colette qu’il est revenu de dire dans de nombreux articles les coïncidences entre leurs œuvres et l’admiration qu’elle éprouvait à l’égard de sa littérature.

Le fonds de Colette est rentré à la BnF en 1979.

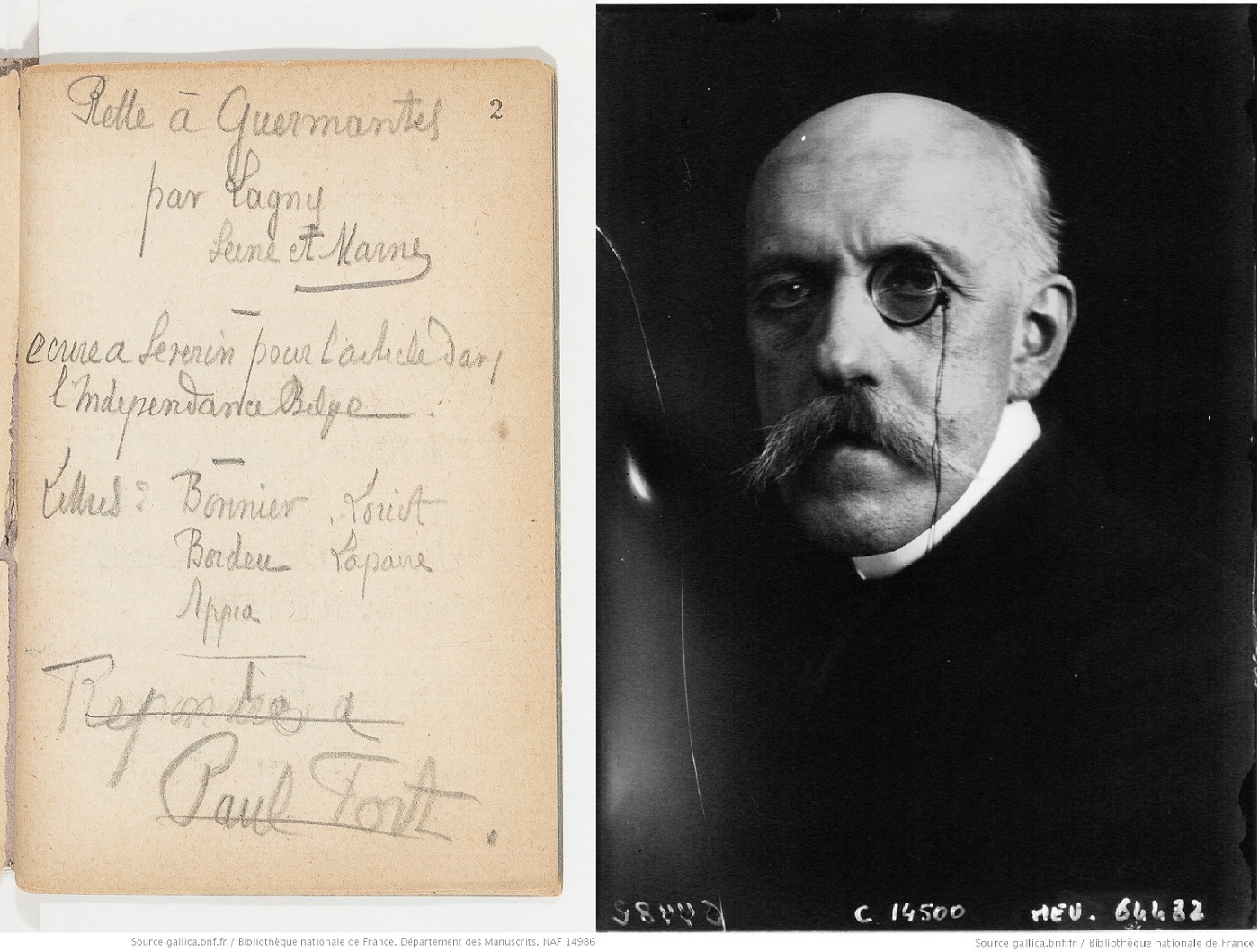

Henri de Régnier

Héritier du symbolisme de Mallarmé, Henri de Régnier, de sept ans l’aîné de Proust, lui survivra de quatorze années, en ayant entre temps obtenu un poste à l’Académie française, une position d’influence au Figaro, et survécu un duel avec le comte Robert de Montesquiou. Il fait lui aussi partie des modèles de Marcel Proust.

Poète au style chargé d’adjectifs, l’influence de sa poésie sur l’œuvre de Proust est diffuse, se mêlant à d’autres plus significatives, comme ont pu l’être celle de Saint-Simon pour l’art du portrait ou de Montesquiou pour l’esthétique. Proust réalisa un pastiche littéraire du style d’Henri Régnier, tant pour s’approprier que pour mettre à distance cette manière d’écrire. Il met ainsi à nu dans l’œuvre de son aîné les préciosités travaillées qui font les limites de cette artificialité revendiquée comme art.

Dans une lettre à Henri de Régnier, Proust reconnait pourtant à celui-ci un rôle essentiel, bien qu’inconscient, le rôle de précurseur. Dans le roman de Régnier La double maîtresse (1900) Proust lit à la fois la même structure narrative en trois parties que dans Du côté de chez Swann, mais aussi un des éléments-clés de la Recherche, ces « mémoires involontaires » souvent rapportées à Bergson :

« Des impressions telles que celle de la petite « madeleine » (…) et la péripétie de mon roman n’est-elle pas suspendue comme celle du vôtre à la brusque réminiscence d’une sensation ? »

Il entre ici, bien sûr, de la politesse dans ce rapprochement, mais aussi une réelle lecture en résonance avec l’œuvre de Régnier, marque que l’on retrouve dans la part posthume des écrits de Proust. Dans le dossier du Contre Saint-Beuve on peut entendre ainsi des échos aux critiques littéraires de Régnier, tandis que le souvenir d’Albertine à Venise convoque les Esquisses sur Venise de Régnier où se donne à lire de nouveaux phénomènes de remémorations soudaines récapitulant le temps passé et suspendant le temps présent.

Les manuscrits d’Henri de Régnier sont présents dans les fonds de la BnF, tant pour l’œuvre en vers que pour l’œuvre en prose (dont La double maîtresse). On y trouve aussi son journal (dont une partie est à l’Institut de France) et tout un ensemble fascinant de carnet de notes et d’agenda. C’est sa femme, Marie de Régnier, fille du poète José-Maria de Heredia (dont les archives sont à la bibliothèque de l’Arsenal), et poète elle-même sous le nom de Gérard d’Houville, qui fit don de ces archives à la BnF.

Les archives d’Henri de Régnier