Les collections du musée de la BnF

Quelques trésors du musée

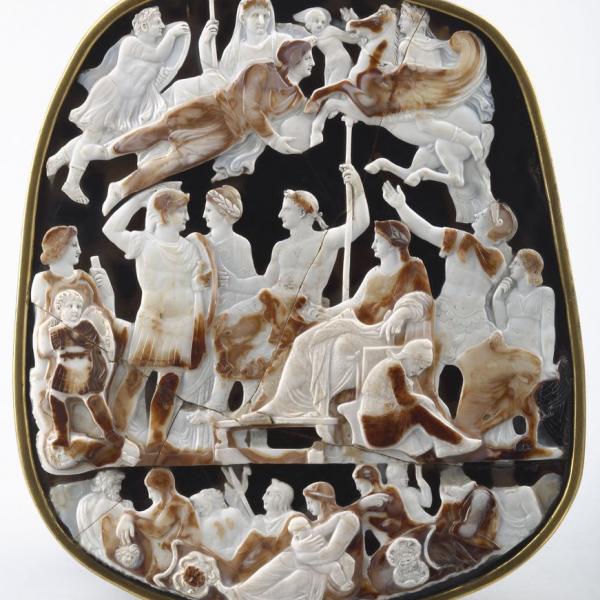

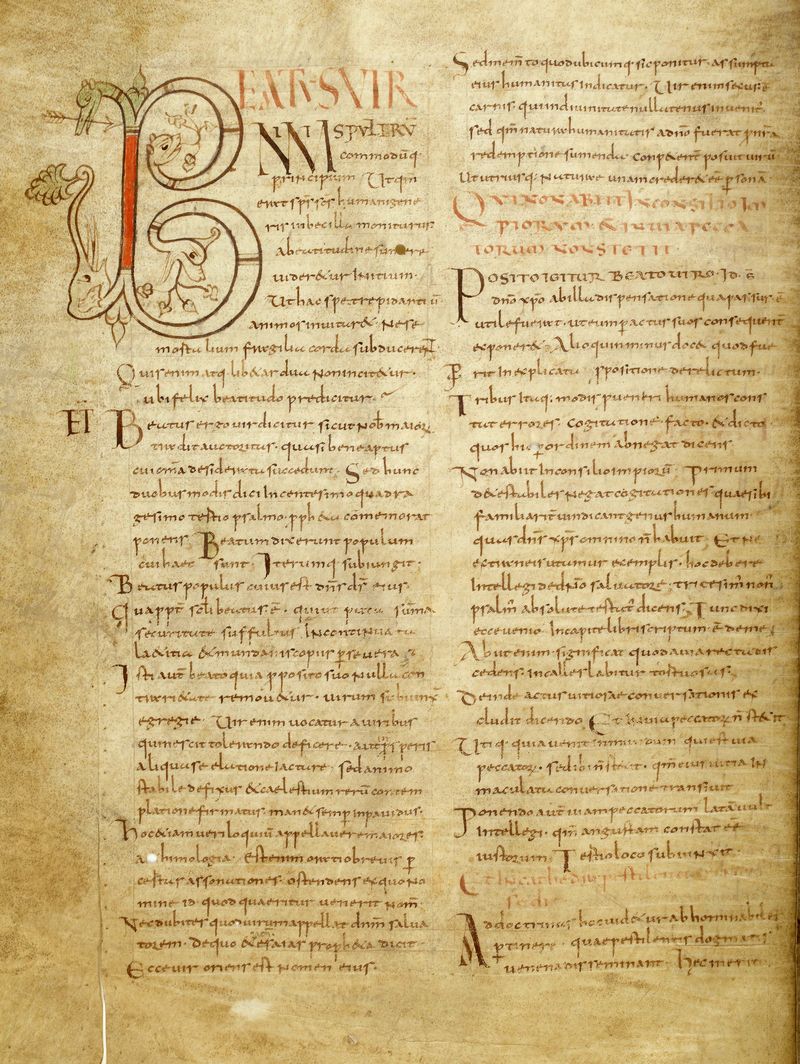

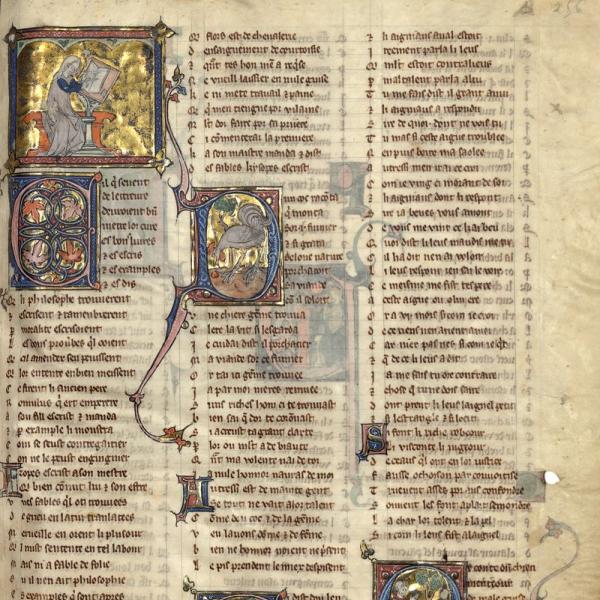

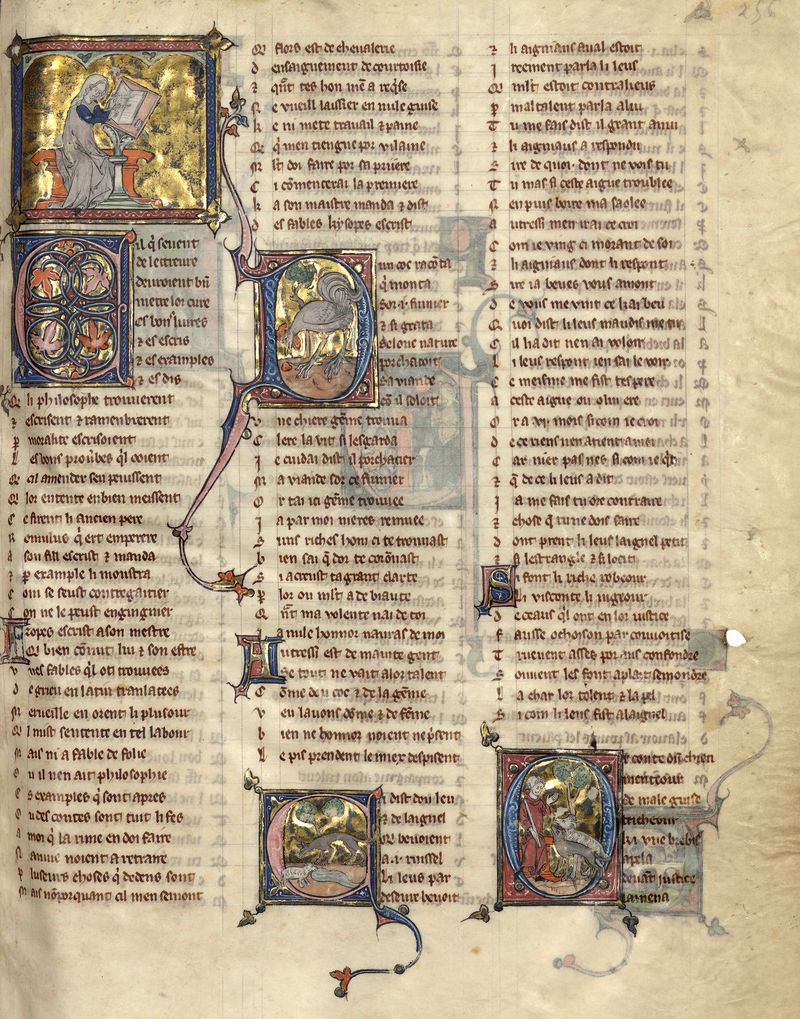

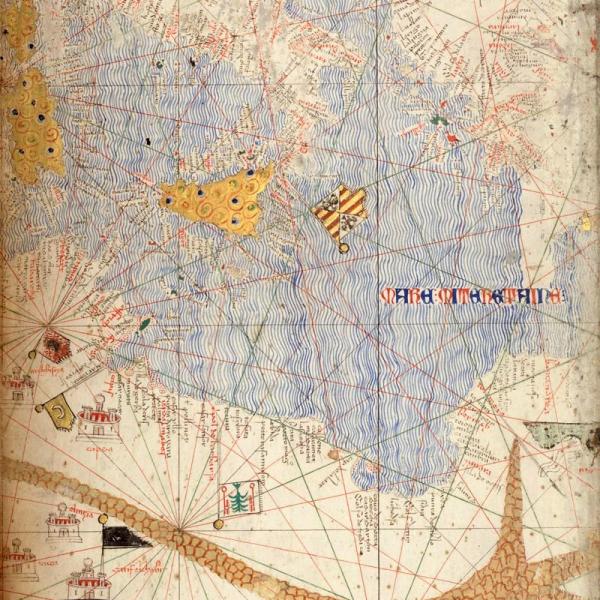

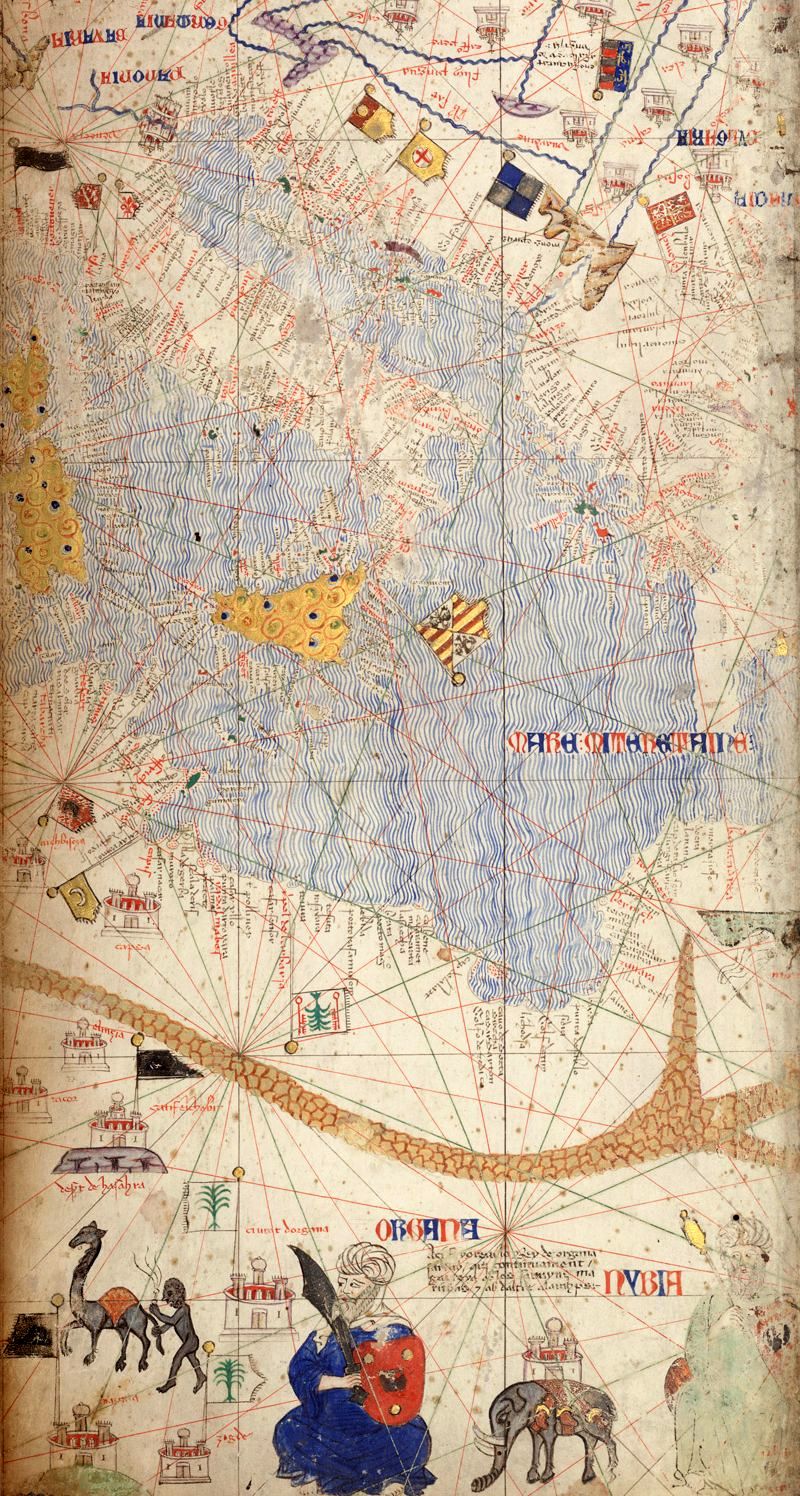

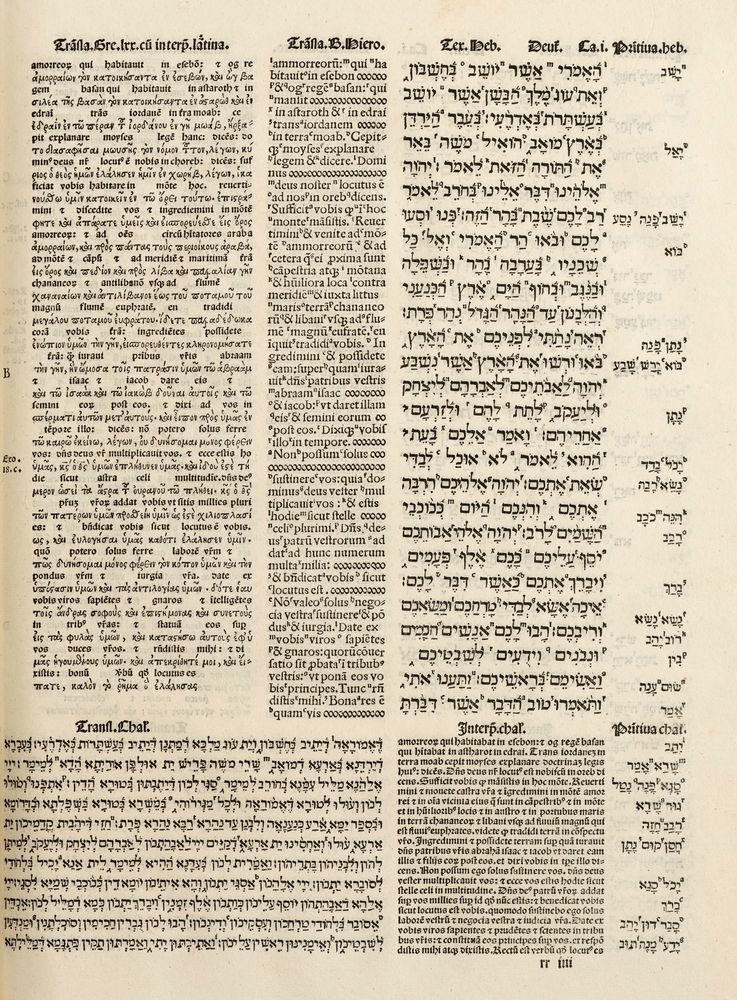

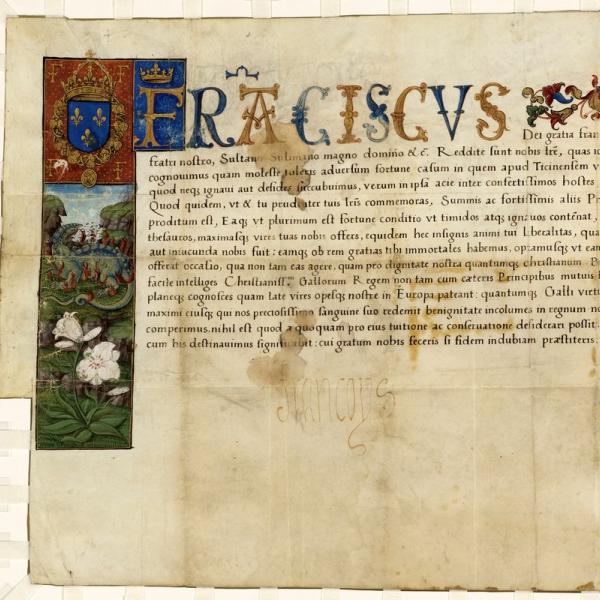

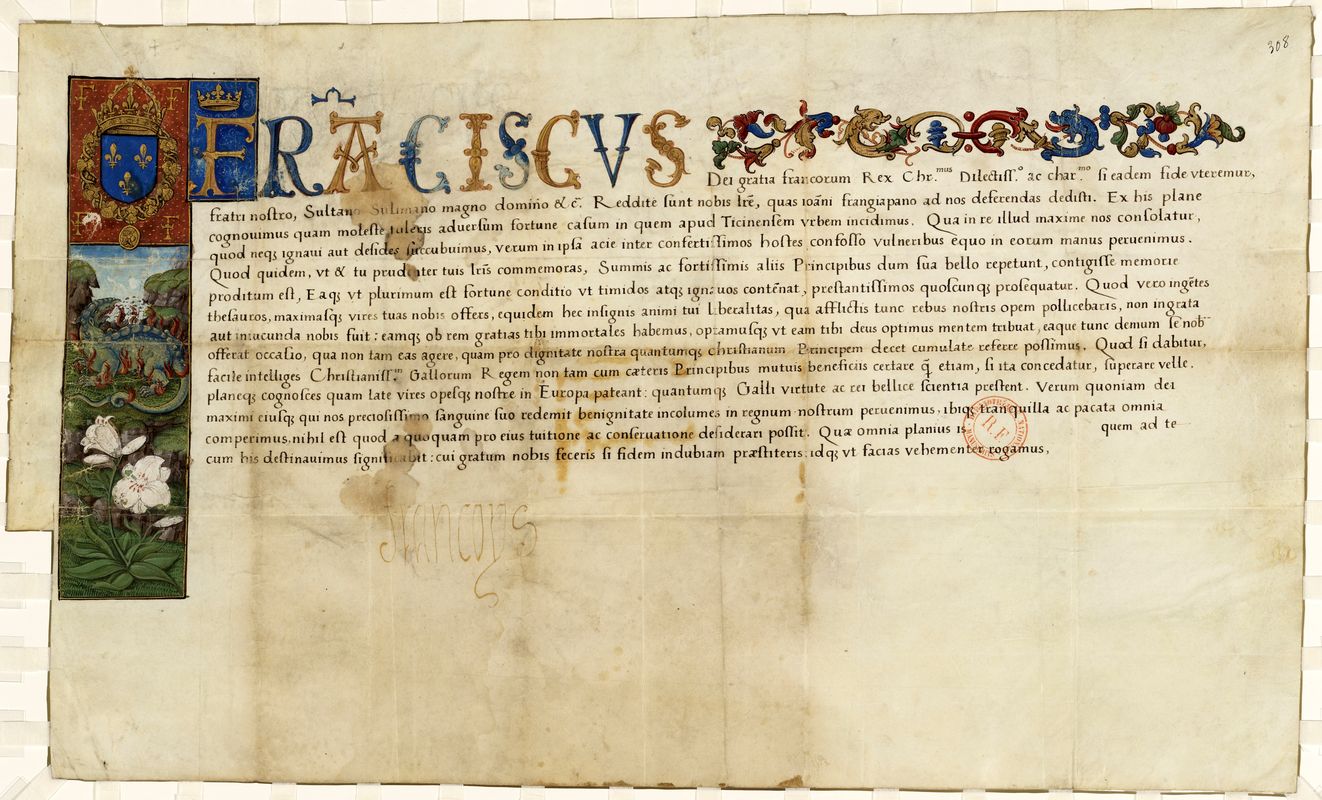

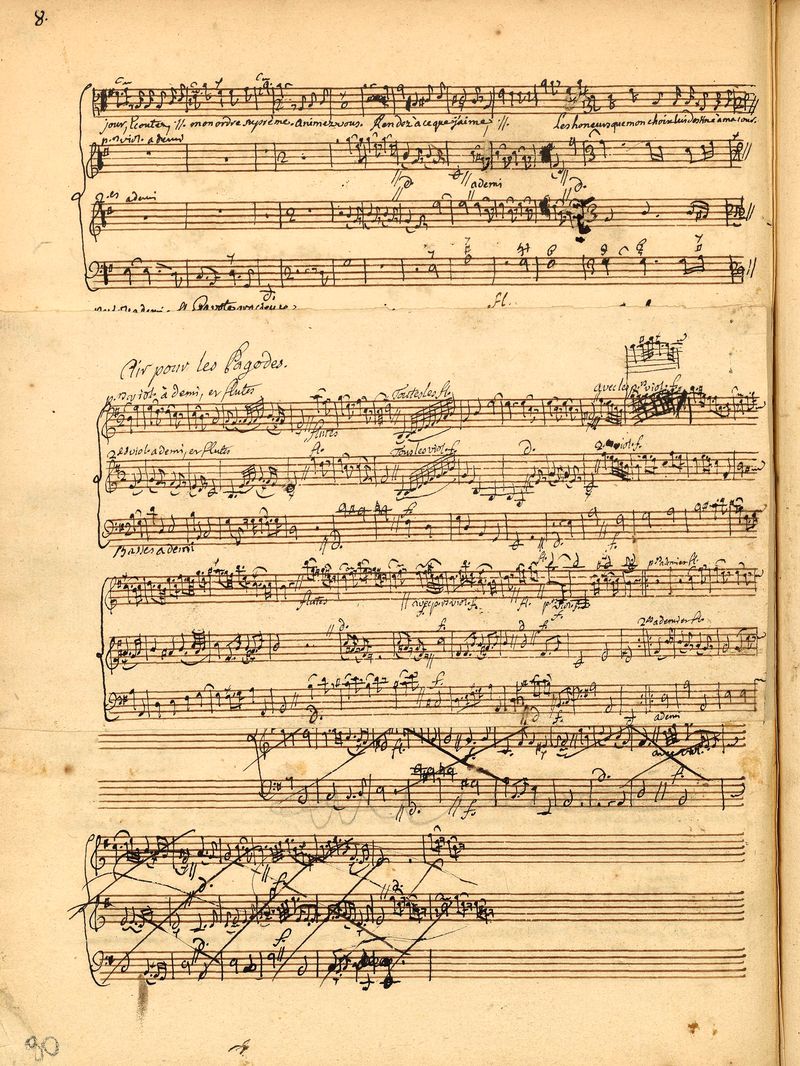

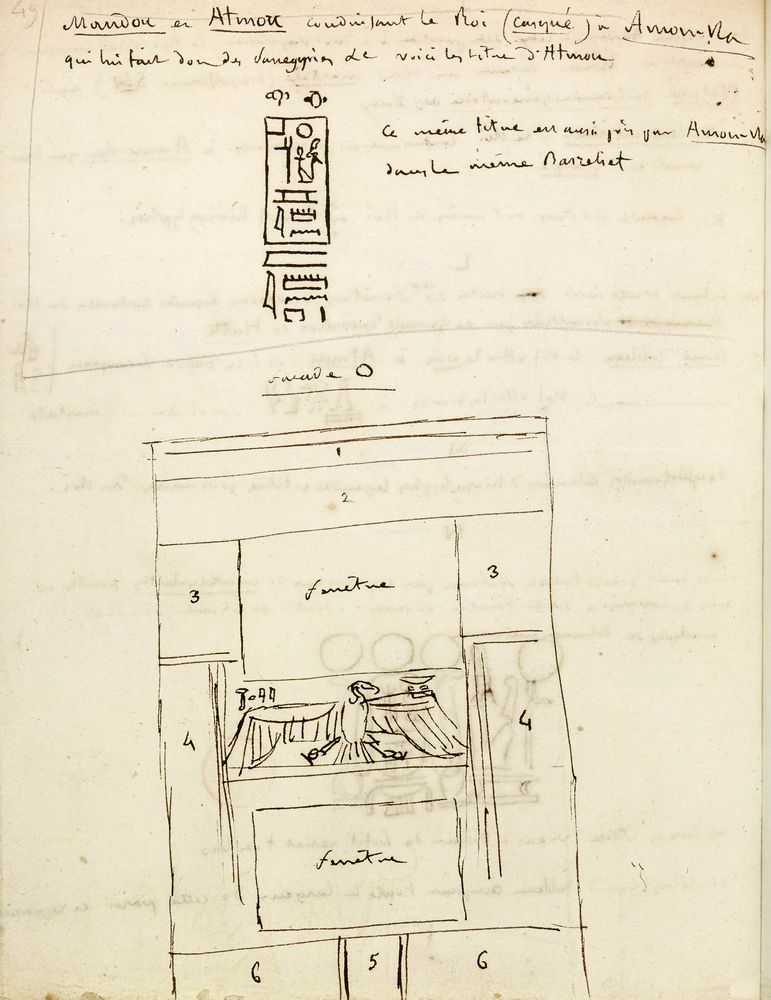

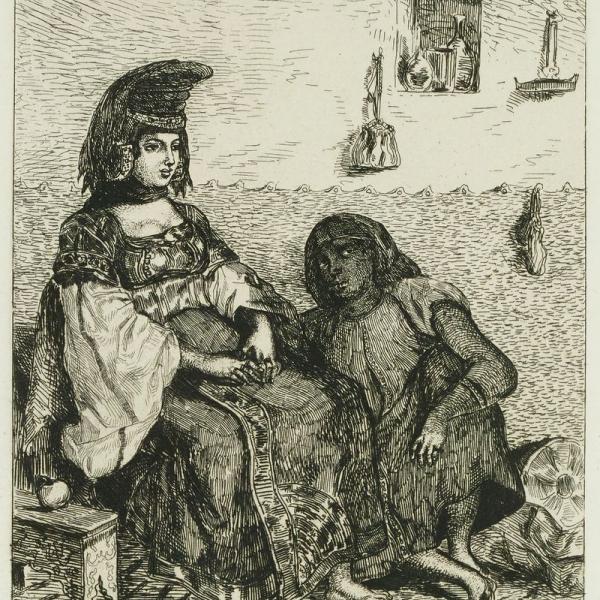

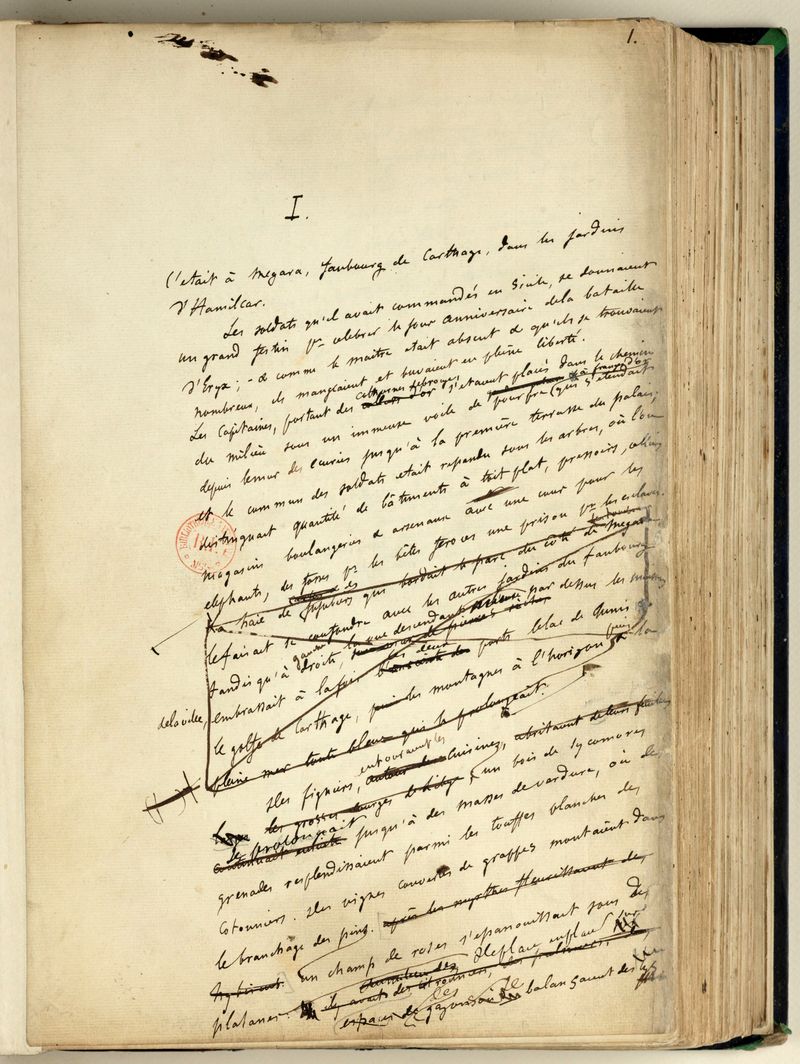

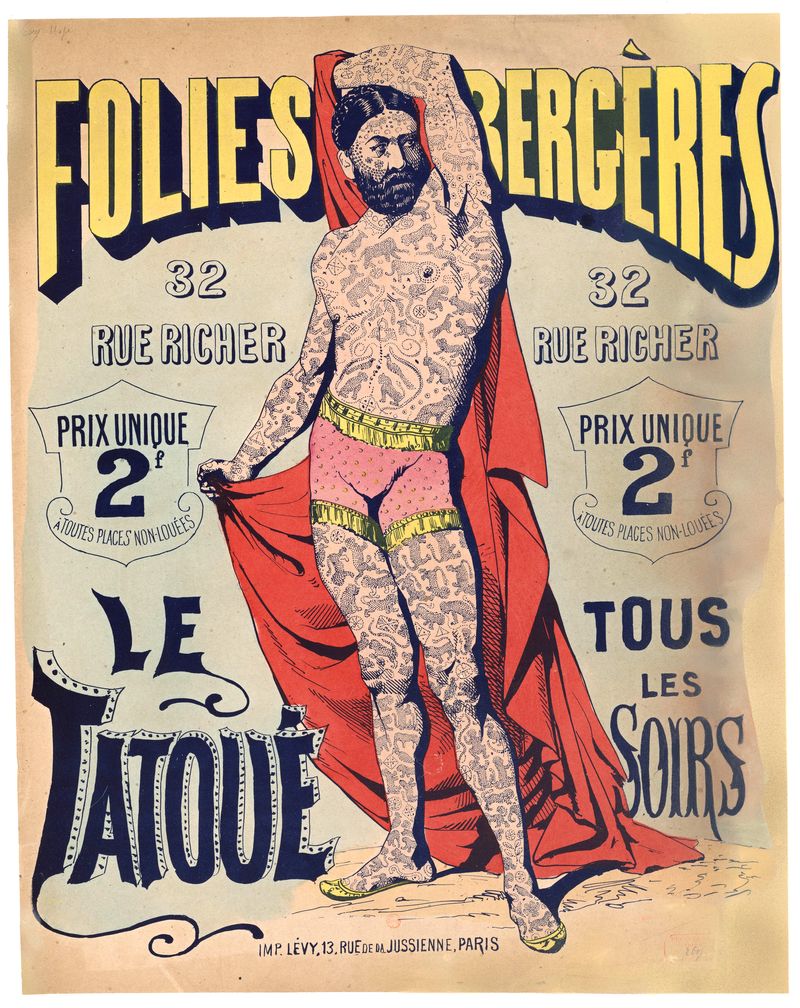

Amphore à col. Héraclès combat le triple Géryon Grand camée de France Trésor de Berthouville Trône de Dagobert Commentaire sur les psaumes Fables, dans Recueil d’anciennes poésies françaises Atlas catalan Bois Protat Bible polyglotte d’Alcalá Lettre de François Ier au sultan Soliman le Magnifique Les Paladins Notes du voyage en Égypte et Nubie Juive d’Alger Averse Salammbô Folies-Bergères… Le Tatoué

Le monde pour horizon : thématique annuelle du musée de la BnF

Du 21 septembre 2024 au 31 août 2025, Le monde pour horizon est la nouvelle thématique du musée de la BnF. Véritable voyage à travers une sélection de plus de trois cents œuvres issues des collections de la BnF très rarement montrées, cette présentation révèle manuscrits, cartes, estampes, photographies, costumes, mais aussi bijoux de scène et objets remarquables. Le monde pour horizon propose une exploration des échanges interculturels, artistiques, diplomatiques et intellectuels entre l’Europe et les autres civilisations depuis l’Antiquité, qui ont profondément marqué notre monde moderne.

Un voyage dans le temps et dans l’histoire des relations entre les peuples

Le parcours débute avec l’apparition de l’impression sur bois en Asie orientale à la fin du VIIe siècle, qui a révolutionné la diffusion du savoir et des idées, en passant par les récits exotiques de Bougainville dans le Pacifique, témoignant des expéditions scientifiques françaises du XVIIIe siècle, jusqu’aux portraits de Martiniquaises par la photographe vénézuélienne Anabell Guerrero. En mettant en perspective historique les périodes coloniales, chaque époque est représentée par des œuvres emblématiques de l’entremêlement des cultures.

La cartographie de l’Asie et des Amériques au XVIe siècle offre un regard sur la fascination de l’Occident pour les terres lointaines et inconnues, tandis que l’étude des civilisations du Mexique révèle les identités culturelles de ce pays riche d’une histoire millénaire. L’arrivée en Chine des premiers missionnaires de la Compagnie de Jésus en 1582 marque les débuts de la sinologie en Europe, qui se développera grâce à des échanges de savoirs érudits. La fascination de l’Europe pour l’Égypte ancienne mène à la naissance de l’égyptologie avec le déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion, en 1822. De même, le mouvement artistique du japonisme naît à la fin du XIXe siècle de l’admiration pour l’esthétique et la culture japonaises. Enfin, le primitivisme au début du XXe siècle, puis les collaborations des surréalistes et des penseurs de la négritude et de la créolité, illustrent les échanges culturels et les influences mutuelles entre les civilisations.

Parmi les trésors présentés, le public aura le privilège d’admirer plusieurs œuvres exceptionnelles comme la Carte marine de la Méditerrannée et de l’Asie par Muhammad b. ‘Alî al-Sharafî al-Safâqusî réalisée en 1600 en langue arabe; la lettre adressée par Soliman le Magnifique à François Ier en date du 6 avril 1536, qui marque le début de l’alliance entre la France et l’Empire ottoman ; Passages d’Outre-Mer, le manuscrit de Sébastien Mamerot enluminé par Jean Colombe et qui offre une rétrospective des croisades dans le contexte du renouveau à la fin du XVe siècle après la chute de Constantinople; un rare exemple de livre imprimé à partir de xylographies par les Jésuites entre 1662 et 1718 en Chine; un exceptionnel dessin d’Eugène Delacroix du danseur François Simon dans le ballet-pantomime Le Diable amoureux, ou encore, Sous la vague au large de Kanagawa, chef-d’œuvre de la série Les 36 Vues du mont Fuji par Hokusai. La célèbre affiche Divan japonais d’Henri de Toulouse-Lautrec (1893) révèle l’impact profond de l’esthétique japonaise sur les artistes européens de la deuxième moitié du XIXe siècle tandis que le manuscrit des Orientales de Victor Hugo (1829) plonge les amateurs dans un monde exotique et mystérieux, offrant une perspective singulière sur l’Orient.

Artiste invité : Barthélémy Toguo

L’artiste voyageur Barthélémy Toguo (né en 1967) invite les visiteurs à découvrir son travail à travers un parcours conçu spécifiquement pour l’occasion au sein des salles du musée. Son œuvre, fruit d’une approche multidisciplinaire, explore des thèmes aussi imposants que la mondialisation, la migration et les droits de l’homme. Vivant entre le Cameroun et la France, exposant et travaillant en résidence dans de nombreux pays autour du globe, Toguo réalise des œuvres uniques à la croisée de multiples inspirations culturelles.

Barthélémy Toguo propose un parcours personnel rythmé d’œuvres qui interrogent la mémoire, le regard et l’exil. D’une grande générosité, ses pièces sont aussi le réceptacle des voix anonymes et des visages oubliés. Le public est guidé vers le musée par une installation monumentale de l’artiste, A Book is my Hope, montrée pour la première fois en France, qui investit l’escalier du site Richelieu. Les Grands Bardes, les céramiques et les médailles de Toguo dialoguent avec les collections du département des Monnaies, médailles et antiques des premières salles du musée de la BnF. La galerie Mazarin accueille, quant à elle, des séries d’œuvres graphiques, des bas-reliefs et une seconde installation de l’artiste.

Télécharger le dossier de presse de la saison 2024-2025

Informations pratiques

Horaires

Le mardi (nocturne) : 10 h - 20 h

Du mercredi au dimanche : 10 h - 18 h

Fermé le lundi et certains jours fériés*

Le musée est ouvert les 8 mai, jeudi de l’Ascension, 1er et 11 novembre.

* Le musée est fermé les 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août et 25 décembre

À noter : en raison de la fragilité de certaines œuvres, une partie des pièces exposées dans la galerie Mazarin et la Rotonde est renouvelée tous les quatre mois, ceci donnant ainsi à voir l’étendue des collections de la BnF. Ces opérations nécessitent par conséquent de fermer ces espaces au public.

Dates de fermeture de la galerie Mazarin : du lundi 19 au mercredi 28 mai 2025 inclus et du lundi 1er au vendredi 12 septembre 2025 inclus.

Dates de fermeture de la Rotonde : du lundi 7 au vendredi 11 avril 2025 inclus.

Accès

Site Richelieu

5, rue Vivienne

75002 PARIS

Activités en groupe

Réservation obligatoire à visites@bnf.fr ou au 01 53 79 49 49 (du lundi au samedi, de 9 h à 17 h)

Tarifs

Durant la période de fermeture de la galerie Mazarin, les billets individuels sont disponibles uniquement en caisses et les tarifs d’accès au musée sont diminués à 7 € (plein tarif), 5 € (tarif réduit), 10 € (tarif couplé avec une exposition à l’exception de l’exposition Apocalypse) et 7 € (tarif réduit couplé avec une exposition à l’exception de l’exposition Apocalypse).

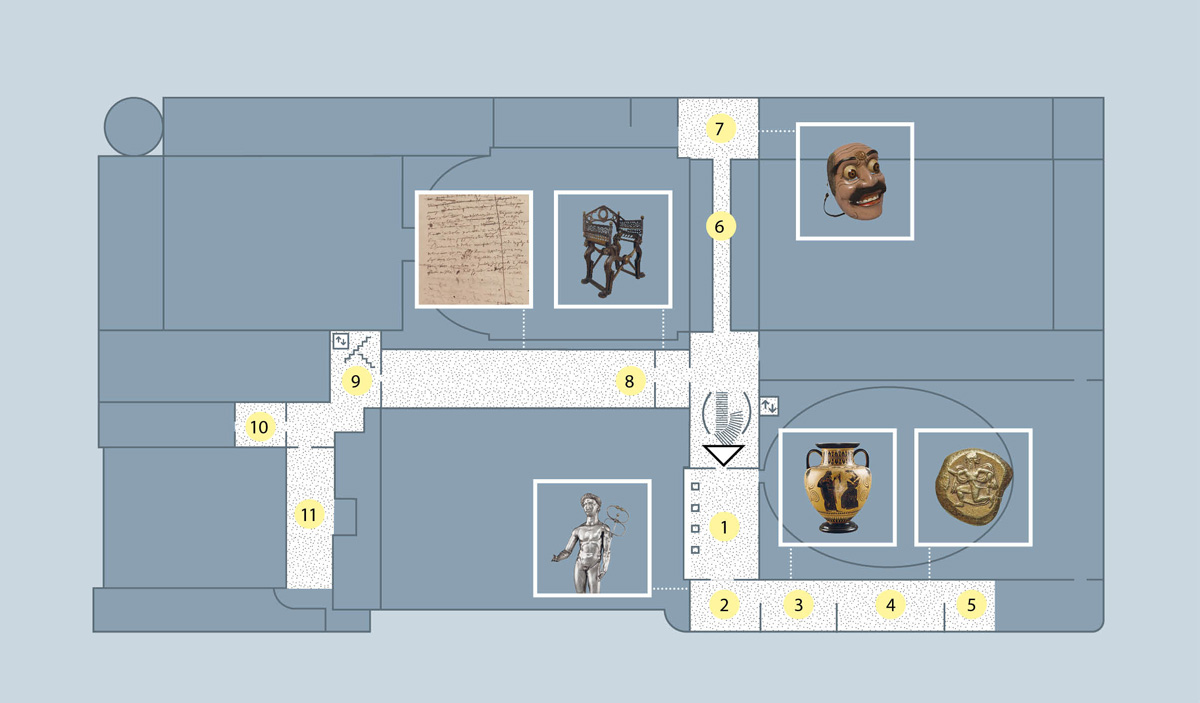

Plan du musée

Le musée se situe au 1er étage, accessible par ascenseur.

- Salle des Colonnes

- Cabinet précieux

- Salle de Luynes

- Salle Barthélemy

- Salon Louis XV

- Galerie de verre

- Rotonde

- Galerie Mazarin

- Hall Roux-Spitz

- Chambre de Mazarin

- Salle des conférences | manifestations

En savoir plus sur les différentes salles du musée

Visite guidée du musée de la BnF – Réservation